Химический состав

По характеру химического состава большая часть токсинов бактерий имеет в своей структуре высокомолекулярные вещества (гликопротеиды, белки, пептиды).

Биохимики в соответствии с химическими свойствами бактерий разделяют бактериальные яды на несколько групп:

- протеотоксины – представлены группой белков простой или сложной конфигурации;

- афлатоксины – имеют отличительную особенность в виде стероидной конфигурации;

- липид А – группа комплексов из липополисахаридов, токсическая активность которых определяется липидом.

Данный биохимический, а также иммунохимический диагностические подходы позволили аргументировать действие антитоксинов. Их получение позволяет ученым-медикам различать один бактериальный биополимер токсического действия от другого. Также стало возможным определение in vitro токсигенных штаммов и нетоксигенных (в пробирке), степени и патофизиологических механизмов токсического воздействия на организм.

Введение токсина бактериями

Пауль Эрлих первым определил молекулярные свойства токсинов бактерий, применяя антитоксины в качестве молекулярных зондов. Рамон Гастон, на основе его теоретических наработок, внедрил производство бактериальных анатоксинов.

Антитоксические исследования сделали возможным проводить дифференциальную диагностику токсинов бактерий с их разделением на серотипы (серологические варианты, группы), что определяется антигенными свойствами. Посредством серологического исследования доказана идентичность определенных серотипов бактерий различных родов и видов. Как установилось при исследованиях, родственными по антигенным свойствам являются продуцируемые E.coli и Sal.typhimurium термолабильные энтеротоксины и холерные токсины.

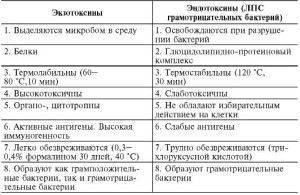

Врачи отмечают, что бактериальные токсины играют ключевую роль в патогенезе инфекционных заболеваний. Существует две основные классификации токсинов: экзотоксины и эндотоксины. Экзотоксины выделяются бактериями в окружающую среду и могут вызывать серьезные повреждения клеток и тканей, в то время как эндотоксины являются компонентами клеточной стенки грамнегативных бактерий и высвобождаются при их разрушении.

Основные свойства токсинов включают их высокую биологическую активность и способность вызывать иммунные реакции. Врачи подчеркивают, что понимание механизмов действия токсинов важно для разработки эффективных методов лечения и профилактики инфекций. Исследования в этой области продолжают открывать новые горизонты в борьбе с бактериальными заболеваниями, что подчеркивает значимость токсинов в медицинской практике.

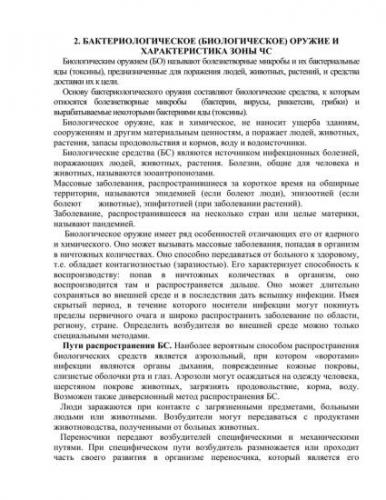

Бактериологическое оружие

К сожалению, в мировой практике зафиксировано немало случаев применения бактериологического оружия, которое представляет собой патогенную микрофлору, токсины бактерий и средства их доставки. Оно создано с целью массового уничтожения людей, животных или сельскохозяйственных растений.

Наибольшую опасность представляет бактериологическое оружие для уничтожения людей

В лабораториях тщательно изучается характеристика токсинов и болезнетворных микробов, которая становится основой для создания данного вида оружия. Культивирование патогенных микроорганизмов и создание препаратов, содержащих живые культуры и токсины, является главной задачей. Но при этом немаловажную роль играют и пути распространения микробов, к основным из которых относятся:

- аэрогенный;

- контактный;

- алиментарный;

- трансмиссивный.

Достаточно часто в качестве биологического оружия используется смесь различных патогенных микробов, что увеличивает процент заражения и летальности. Однако для этого выбираются штаммы, которые не передаются от зараженного человека здоровым людям. Это позволяет локализовать очаг поражения и не допустить распространения заболеваний на другие территории.

Современные ученые пытаются синтезировать подобное оружие. Для этого проводится доскональное изучение токсинов бактерий, их природы, свойства и получение искусственным путем их аналогов в лабораторных условиях.

Токсичность условно-патогенных микроорганизмов

Некоторые штаммы стафилококков выделяют эндоксин, вызывающий патологии в желудочно-кишечном тракте человека. Накапливаясь в большом количестве в готовых молочных, мясных, рыбных продуктах и кондитерских изделиях, он может стать причиной сильных отравлений.

Токсичность сальмонелл дополняется патогенным действием живых микробов. При массовой гибели бактерий происходит интенсивное высвобождение эндотоксинов, нарушающих барьерную функцию стенок кишечника, что ускоряет процесс попадания сальмонелл в кровяное русло и развитие патологий в месте их локализации.

Заражение чаще всего происходит при поедании некачественных готовых мясных продуктов (зельцев, паштетов, колбас, студней, изделий из фарша).

Многие штаммы кишечной палочки (Escherichia coli) являются патогенными за счет выработки ими микробных токсинов, вызывающих острые пищевые отравления. Заражение происходит при поедании обсемененных молочных и мясных продуктов.

Бактериальные токсины представляют собой биологически активные вещества, вырабатываемые микроорганизмами, которые могут вызывать различные заболевания у человека и животных. Существует две основные категории токсинов: экзотоксины и эндотоксины. Экзотоксины выделяются бактериями в окружающую среду и обладают высокой токсичностью, часто действуя на специфические клетки организма. Примеры включают ботулинический токсин и дифтерийный токсин. Эндотоксины, напротив, являются компонентами клеточной стенки грамнегативных бактерий и высвобождаются только при их разрушении. Они могут вызывать системные воспалительные реакции, такие как сепсис. Основные свойства токсинов включают их способность вызывать иммунный ответ, а также разнообразие механизмов действия, что делает их важными объектами изучения в медицине и микробиологии. Понимание этих веществ помогает в разработке вакцин и методов лечения инфекционных заболеваний.

Рост и размножение

Для точной идентификации и промышленного производства необходимы чистые культуры бактерий – популяция, выращенная из единичной клетки в лабораторных условиях. А для этого нужно знать их биологические свойства – в каких условиях и каким образом растут и размножаются микроорганизмы. Рост – это увеличение клеточной массы и всех ее структур, а размножение – увеличение количества клеток в колонии.

Более сложный метод – генетическая рекомбинация, напоминающая половое размножение. Суть метода в том, что часть ДНК попадает в клетку извне (при контакте бактерий между собой, с помощью бактериофагов или в результате поглощения генетического материала погибших клеток). В результате такой метод дает две генетически измененных клетки, несущих информацию от обоих «родителей». Свойства измененной клетки могут значительно отличаться от ее предшественниц. Такой метод размножения позволяет бактериям приспосабливаться к изменившимся условиям, возможно, именно он послужил основой возникновения разумной жизни на планете.

Кроме того, рекомбинантный метод размножения облегчает генетические исследования. Бактерии меняются в очень короткие сроки и при этом сохраняют наследственность. Это дает возможность проследить за несколькими поколениями клетки и оценить положительные и отрицательные изменения в ее структуре, поведении, свойствах.

Ферменты и токсины бактерий (биохимическая активность)

Микроорганизмы вырабатывают белковые вещества – ферменты (лат. «закваска») или энзимы (греч. «закваска»), которые служат катализаторами (ускорителями) в абсолютно всех биологических процессах (обмен веществ и энергии). Причем каждый отдельно взятый фермент отвечает только за один процесс превращения одного соединения в другое. Ферменты делят на:

- эндоферменты – внутриклеточные вещества, принимают участие в метаболизме клетки.

- экзоферменты – внеклеточные (выделяемые в окружающую среду), они осуществляют переваривание снаружи бактериальной клетки.

Токсины бактерий

Свойства микроорганизмов выделять определенные ферменты используют для идентификации вида одноклеточных, так как это постоянный и неизменный признак, присущий только данной разновидности клеток. Различают:

- Сахаролитические свойства клетки – способность ферментировать (разлагать) углеводы с выделением химической энергии. Например, при спиртовом брожении ферменты дрожжей разлагают сахар на этиловый спирт и углекислый газ.

- Протеолитические свойства микроорганизмов – ферментация белков и пептона (крупные белковые фрагменты, образующиеся на начальной стадии переваривания молока и мяса под действием ферментов). Клетки выделяют во внешнюю среду протеолитические ферменты, которые расщепляют белки до промежуточных продуктов (пептоны, аминокислоты) и/или до конечных продуктов распада (сероводород, аммиак). От протеолитических ферментов зависит усвоение белков, свертывание крови.

Биохимическая идентификация дает возможность различать практически идентичные виды бактерий, строение и внешний вид которых неотличимы друг от друга. Например, патогенные энтеробактерии насчитывают сотни видов, определить конкретного виновника заболевания можно только с помощью изучения биохимических свойств.

Вредные отходы жизнедеятельности клетки (токсины) крайне опасны, тем не менее важны. При попадании токсинов в организм происходит выработка антител, которые идентифицируют и нейтрализуют чужеродные объекты. Бактериальные токсины вызывают нарушения обменных и других процессов в клетке, этим объясняется их высокая активность даже при небольшом количестве токсина в организме. Различают:

- экзотоксины (выделяются в окружающую среду, очень опасны);

- эндотоксины (структурные компоненты клетки, попадают в окружающую среду только после гибели бактерии, менее опасны, чем экзотоксины).

Некоторые бактерии обладают гемолитическими свойствами, т. е. выделяют токсины, разрушающие эритроциты (гемолизины). В естественном процессе обновления эритроцитов гемолитические свойства клеток необходимы, но они могут стать опасными при патологическом развитии процесса.

Бактерии вездесущи и многообразны. Есть «добрые», полезные микроорганизмы, но есть и вредные, патогенные микробы, провоцирующие болезни и выделяющие опасные токсины. Человек научился использовать полезные свойства микроорганизмов в биотехнологиях для улучшения качества жизни. Медицина активно (и иногда эффективно) борется с возбудителями болезней. В силах любого человека защитить себя от вредных бактерий (обычные правила гигиены) и взять все лучшее от многообразия бактериального мира.

Группы факторов патогенности

Все факторы патогенности по их функции принято делить на четыре группы:

- Первая — бактерии с эпителием соответствующих экологических ниш (биотопов)

- Вторую — интерферирующие с клеточными и гуморальными защитными механизмами хозяина и обеспечивают размножение возбудителя in vivo;

- К третьей группе относят бактериальные модулины, которые индуцируют синтез некоторых цитокинов и медиаторов воспаления, приводящие к иммуносупрессии;

- В четвертую группу включены токсины и токсичные продукты, которые наносят вредное воздействие, связанную, как правило, со специфическими патоморфологическими изменениями различных органов и тканей организма.

Общие признаки микроорганизмов

При изучении одноклеточных первый этап идентификации опирается на общие свойства бактерий, присущие всем прокариотам (безъядерным клеткам):

- микроскопические размеры (не видны невооруженным взглядом);

- огромная скорость обмена веществ и, как следствие, роста и размножения;

- быстрая адаптация к изменившимся условиям существования;

- способность меняться в короткие сроки с передачей наследственности;

Еще одна черта, общая для всех одноклеточных, – широкое распространение. Микроорганизмы существуют везде – в воде, воздухе, земле, организме человека и животных. Граничные условия их обитания простираются от температур в сотни градусов и давления воды на глубине в несколько километров до разреженного воздуха и отрицательных температур стратосферы. Правда, любопытные исследователи нашли место на земле, где не так-то просто найти бактерии, – отдельные участки пустыни Атакама (Южная Америка). Эта земля не видела дождя десятки, а возможно, и сотни лет. Даже бактерии сдались – вода необходима любой форме белковой жизни.

Разделение по способу выделения ядов

Все отравляющие вещества, выделяемые бактериями, подразделяют на экзо- и эндотоксины. Разница между ними заключается в том, в какую среду продуцируются эти яды микроорганизмами.

Экзотоксины

Экзотоксины производятся как грамположительными, так и грамотрицательными микроорганизмами. Данные токсины белковой природы разделяются на мембранотоксины, цитотоксины, эритрогемины, эксфолианты, блокаторы функционального значения. Белковые токсические продукты оказывают следующие эффекты:

- блокада белкового синтеза и других жизненных процессов клетки;

- увеличение степени проницаемости клеточной мембраны;

- нарушение клеточного взаимодействия.

По молекулярной структуре экзотоксины могут состоять из единой цепи из полипептидов либо из 2 фрагментов. В зависимости от связи экзогенных токсических веществ с бактерией различают три класса:

- А – токсические вещества, которые выделяются во внешнюю окружающую среду;

- В – частично имеют связь с клеткой, а частично продуцируют токсины наружу;

- С – связанные с клеткой токсины, которые выходят наружу лишь при гибели бактерии.

Экзотоксины характеризуются высокой степенью токсичности, которая утрачивается при нагревании и под действием формалина. Однако иммуногенное действие сохраняется. Подобные токсические продуктыприменяются в медицине (известны под названием анатоксины), с их помощью проводится профилактика гангрены, ботулизма, дифтерии, столбняка. Используются они для получения специальных анатоксических сывороток.

Эндотоксины

Эндотоксины представляют собой вещества, состоящие из липополисахаридов. Они располагаются в составе стенки грамотрицательных микробов, и выходят наружу в связи с гибелью клетки. Эндотоксины характеризуются меньшей токсичностью, термостабильностью. Данные продукты также активизируют выработку интерферонов, характеризуются выраженным аллергическим действием.

При попадании в живой организм небольших количеств эндотоксин активизирует фагоцитоз, стимулирует повышение иммунных свойств, пробуждает В-лимфоциты.

Активность

Высокая степень токсической активности бактерий обуславливается нарушением обмена веществ и прочих жизненных процессов на молекулярном уровне и при минимальных концентрациях. Яды характеризуются наличием специфичности к тканевым и органным биомишеням. Соответственно различают токсины цитотоксического и системного действия. К токсинам с системным воздействием относятся миотропные (крототоксин), нейротропные (бунгаротоксины, ботулотоксины), кардиотоксины (палитоксин). Примером цитотоксического яда может быть токсин с меньшей тканевой специфичностью (выделяемые бактериями газовой гангрены).

Строение микроорганизмов

Общим для всех прокариот является отсутствие ядра, его роль выполняет замкнутая молекула ДНК (нуклеоид). Роль внутренних органов в бактериальной клетке выполняют различные включения, именуемые по аналогии органеллами. У разных видов бактерий этот набор не одинаков, но есть некий обязательный минимум, присутствующий у каждой бактерии:

- нуклеоид (аналог ядра);

- клеточная стенка (наружный слой различной толщины);

- цитоплазматическая мембрана (тонкая пленка между внутренней полужидкой средой и клеточной стенкой);

- цитоплазма (внутренняя полужидкая субстанция, в которой плавают органеллы);

- рибосомы (молекулы РНК, содержащие дополнительную или резервную генетическую информацию).

Первые попытки рассмотреть строение бактерии в микроскоп выявили одну важную деталь – бактериальные клетки прозрачны, увидеть их без дополнительной подготовки невозможно. Датский исследователь Грам предложил метод, позволяющий окрашивать микроорганизмы с помощью анилиновых красителей. Оказалось, что в зависимости от строения наружной оболочки бактерии воспринимают краситель по-разному – одни задерживают пигмент, другие обесцвечиваются после окончательной промывки подготовленного препарата спиртосодержащим раствором (промывка производится в обоих случаях, но только в одном вымывает краску). По толщине клеточных стенок бактерии разделяют на две большие группы:

- грамположительные (толстая стенка поддается окраске);

- грамотрицательные (тонкая стенка не удерживает краситель).

Эти свойства важны для идентификации – чаще всего грамотрицательными бывают вредные (патогенные) микроорганизмы. Подобное разделение особенно удобно для медицинских исследований. Можно получить быстрый результат при относительно простом лабораторном анализе.

Помимо основных, у микроорганизмов существуют дополнительные структуры, определяющие некоторые важные свойства клетки:

- Капсула – поверхностный (над клеточной оболочкой) слизистый слой, образующийся как реакция на окружающую среду. Т. е. в комфортных условиях бактерия вполне может обойтись без капсулы, но при малейшей угрозе защищает себя мягкой оболочкой, дающей дополнительную безопасность.

- Жгутики – длинные (длиннее тела бактерии) нитевидные органы перемещения. Они работают как своеобразный двигатель, позволяя клетке свободно перемещаться.

- Пили – очень мелкие ворсинки на поверхности бактерии (тоньше и короче жгутиков). Пили не перемещают клетку, но помогают ей надежно закрепиться в выбранном месте.

- Споры – твердые включения, образующиеся внутри бактерий как реакция на угрозу гибели (отсутствие воды, агрессивная среда). Они позволяют клетке пережить тяжелые времена (иногда бактерия может «спать» годами и десятилетиями) и снова возродиться. Но споры – это только инструмент выживания, а не размножения.

Есть еще дополнительные включения, придающие бактерии различные свойства. Так, хлоросомы отвечают за выработку кислорода из энергии солнечного света (фотосинтез); газовые вакуоли придают клетке плавучесть; липиды и волютин сохраняют запасы пищи и энергии и т. д.

Идентификация бактерий по видам

Ученые разделяют бактерии по видам, вернее, пытаются это сделать. Предположительно (ну не известно науке точно!) существуют миллионы видов бактериальных клеток. Но «узнать в лицо» наука может только несколько десятков тысяч, характеристики которых хорошо изучены. Например, бифидобактерии и лактобактерии необходимы для пищеварения, свойства молочнокислых бактерий и дрожжевых грибков используются в промышленности, патогенные микроорганизмы несут болезни или вызывают пищевые отравления, образуя опасные токсины и т. д.

Для видовой идентификации бактерий нужно знать следующие их свойства:

- морфологические (форма, строение клетки);

- культуральные (способ питания, условия размножения, т. е факторы роста бактериальной культуры);

- тинкториальные (реакция на красители, помогающая определить степень опасности для здоровья);

- биохимические (расщепление питательных веществ, выделение продуктов жизнедеятельности, синтез ферментов, белков, витаминов);

- антигенные (от англ. antibody-generator – «производитель антител»), вызывающие иммунную реакцию организма.

Морфологические свойства определяют с помощью микроскопии (рассматривая в обычный или электронный микроскоп). Культуральные (биологические) свойства проявляются во время роста культур на питательных средах. Идентификация по биохимическим свойствам нужна для определения отношения клетки к кислороду (способ дыхания), ее ферментативных и редуцирующих (восстановительных) свойств (редукция – химический процесс отнятия кислорода или замена его на водород). Кроме того, биохимические исследования изучают образование отходов жизнедеятельности бактерий (токсинов) и их влияние на окружающую среду.

Анализ всех этих свойств в совокупности помогает определить вид бактериальной клетки. Такая идентификация дает возможность отличать «хорошие» бактерии, приносящие пользу, от вредных болезнетворных микробов с отрицательными свойствами. Строго говоря, это разделение достаточно условно. Один и тот же вид бактерий может оказывать положительное или отрицательное действие в зависимости от ситуации. Например, кишечная палочка является частью микрофлоры здорового человека и принимает активное участие в пищеварении. Но стоит популяции этих бактерий разрастись выше граничных параметров – возникает опасность отравления токсинами, опасными для здоровья.

Гангренозные возбудители и их токсичность

Одной из наиболее агрессивных бактерий, которым присущи свойства образовывать токсины, являются клостридии. Они вызывают развитие газовой гангрены.

Наиболее известна из них Clostridium perfringens. Эта бактерия может продуцировать 12 известных ферментов и энтеротоксин. К ферментам с доказанной токсичностью относятся токсины А, К и λ (лямбда). Возбудитель газовой гангрены воздействует на биологические мембраны организма больного, что проявляется развитием отека и тканевого аутолиза (саморазрушения). Каждый из ядов, которые выделяет микроб при газовой гангрене, обладает рядом эффектов. Основными среди них являются летальное, гемолитическое, дерматонекротизирующее действия. Энтеротоксин, выделяемый микробом при газовой гангрене, способствует развитию пищевых токсикоинфекций, проявляющихся рвотой, диареей, сыпью эритематозного характера на коже.

Классификация токсинов

В микробиологии бактериальные токсины, классификация которых основана на физико-химических свойствах, делятся на две группы.

Это липополисахариды, являющиеся компонентами стенок грамотрицательных бактерий. Они освобождаются и начинают оказывать свое действие только после гибели микробов. Их небольшое количество активизирует у людей выработку фагоцитов, В-лимфоцитов и интерферона. За счет данных факторов происходит повышение иммунитета и нейтрализация болезнетворных микробов и токсинов. Иногда организм реагирует на присутствие эндотоксинов аллергическими проявлениями.

При выделении значительных доз данных веществ они угнетают выработку иммунитета, увеличивают проницаемость капиллярных стенок, разрушают лейкоциты. Это проявляется в виде лейкопении, снижения общей температуры тела, гипотонии, снижении уровня pH крови.

Это белки, особенностью которых является способность сохранять биологическую активность вне бактериальной клетки. Механизм их действия основан на повышении проницаемости клеточных мембран, блокировке синтеза белковых структур, нарушении процесса взаимодействия клеток между собой.

Микробные экзотоксины, в свою очередь, делятся на 3 класса в зависимости от их связи с бактерией:

- класс А — это белковые токсины, выделяемые во внешнюю среду;

- класс В — это микробные токсины, которые одновременно секретируются во внешнюю среду, но при этом взаимодействуют с бактериальной клеткой;

- класс С — это токсины микроорганизмов, которые при жизни связаны с клеткой микроба, а после ее гибели выделяются наружу.

Характеристика бактериальных токсинов в зависимости от влияния на ткани и органы людей, включает в себя:

- Нейротоксины. Оказывают негативное действие на нейроны, блокируя передачу нервных импульсов.

- Цитотоксины. Разрушают определенные участки или полностью растворяют мембраны различных клеток.

- Токсины-ферменты. Расщепляя участки белковых молекул и липидов, приводят к нарушению физиологических процессов у людей и животных.

- Токсины, ингибирующие ферменты. Нарушают взаимосвязь между процессами, происходящими в организме.

Специалисты также выделяют токсины, имеющие смешанный тип токсического воздействия.

Отдельное место в классификации занимают токсины грибов, которые называются микотоксинами. Они загрязняют овощи, фрукты, зерна злаковых культур, семена подсолнечника, а также развиваются при неправильном или длительном хранении в готовых пищевых продуктах. Наиболее опасны для человека токсины, выделяемые грибами рода Aspergillus.

Aspergillus под увеличением

Они вызывают аллергические реакции, токсические гепатиты, патологии почек и некоторые специфические инфекционные заболевания. Доказано, что данные токсические грибы провоцируют развитие злокачественных опухолей.

Наиболее опасные заболевания

Самые известные и наиболее опасные токсины продуцируют бактерии рода Clostridium, вызывающие такие заболевания, как ботулизм, газовая гангрена и столбняк.

Ботулизм

Возбудитель ботулизма Clostridium botulinum выделяет несколько разновидностей экзотоксинов, развиваясь преимущественно в рыбных, мясных и грибных консервах. Данные микроорганизмы проявляют свои патогенные свойства только в анаэробных условиях. В присутствии кислорода они погибают. Желудочный сок, воздействие низких температур (заморозка) и просаливание не инактивируют токсины, а вот длительная термическая обработка действует на них губительно.

Разновидности бактерий рода Clostridium

Скопление ботулотоксинов в консервированных продуктах проявляется вздутием крышки тары (это явление называется бомбаж). Вкусовые качества при этом практически не изменяются. Иногда может присутствовать легкий привкус прогорклого жира, и только при значительном скоплении газов происходит изменение цвета и консистенции продуктов.

Газовая гангрена

Clostridium perfringens вызывает газовую гангрену, продуцируя 12 известных ядов, которые приводят к образованию отеков, газообразованию и некрозу тканей. Попадание патогенных микроорганизмов происходит во время ранений и получения огнестрельных, колотых, рваных и прочих ран, а также после травматических ампутаций. Благоприятными условиями образования токсинов в организме являются:

- наличие в области раны омертвевших клеток;

- анаэробные условия;

- общее снижение сопротивляемости организма инфекциям.

Помимо этого, данные микроорганизмы могут вызывать пищевые отравления бактериальными токсинами, которые проявляются частой рвотой, диареей, эритематозной сыпью, повышением температуры тела.

Столбняк

Бактерия Clostridium tetani является возбудителем столбняка. Она продуцирует один из сильнейших микробных экзотоксинов, состоящий из двух фракций. Сначала выделяется тетанолизин, который разрушает клетки крови и подавляет фагоцитоз, способствуя скорейшему проникновению возбудителя к нервным ганглиям. Далее вырабатывается тетаноспазмин, блокирующий действие тормозных медиаторов. Это вызывает неконтролируемые мышечные сокращения, приводящие к генерализованным судорогам и летальному исходу.

Clostridium tetani под увеличением

При неблагоприятных условиях или при наличии кислорода бактерии Clostridium tetani образуют споры, которые длительное время могут сохранять жизнеспособность во внешней среде.

Особенности дыхания и питания клетки

В зависимости от отношения к кислороду бактерии различаются на:

- Анаэробы – микроорганизмы, получающие энергию при отсутствии кислорода. Различают облигатные (строгие) анаэробы, не переносящие кислорода, и факультативные анаэробы (большинство патогенных микробов), основным методом получения энергии которых является бескислородный вариант, но они могут существовать и при доступе кислорода.

- Аэробы – клетки, живущие только в кислородосодержащей среде. Строгие аэробы требуют 20% кислорода в атмосфере, микроаэрофилы довольствуются гораздо меньшим содержанием кислорода, но основной метод дыхания у них остается таким же, как и у аэробных клеток.

Идентификация по способу дыхания и питания важна для создания комфортных условий при выращивании бактериальных культур на искусственных средах и в биотехнологиях.

Способы получения энергии (питания) зависят от свойств клетки:

- Автотрофы («самопитающиеся») получают энергию из неорганических соединений, перерабатывая их в органику. Их разделяют на фототрофы, берущие энергию солнца, и хемотрофы, использующие энергию химических реакций. К последним относятся нитрифицирующие бактерии, связывающие азот в пригодные для растений соединения, серобактерии, железобактерии и т. д.

- Гетеротрофы («иная пища») используют уже готовые органические вещества. Сапрофиты утилизируют органические отходы, возвращая использованные химические компоненты в окружающую среду. Паразиты берут питание от живых клеток, лишая их возможности свободно расти.

Благодаря разнонаправленным полезным свойствам бактерий получается замкнутый цикл – автотрофы создают органические вещества, используя энергию солнца или неорганические соединения, гетеротрофы (сапрофиты) разлагают органику, возвращая в природу химические компоненты, пригодные для дальнейшего использования.

Вопрос-ответ

Что такое бактериальные токсины?

Токсины (от греческого toxikоn — яд), вещества бактериального, растительного или животного происхождения, способные угнетать физиологические функции, что приводит к заболеванию или гибели животных и человека. По химической природе все Т. — белки или полипептиды.

Какие бывают токсины?

Токсинами называют ядовитые вещества, выделенные из продуктов промышленного производства, из яда и тканей растений или живых организмов. Например, существуют микотоксины (токсины грибов), бактериальные токсины (ботулотоксин), фосфорорганические пестициды, мышьяк, метанол, стрихнин, никотин, ртуть и многое другое.

Какие бактериальные токсины являются наиболее сильными из известных биологических и химических ядов?

Ботулотоксины входят в число самых сильных из известных на сегодняшний день веществ смертельного действия.

Что относится к биологическим токсинам?

Ботулинические токсины всех типовХолерный токсинСтолбнячный токсин

Советы

СОВЕТ №1

Изучите основные типы бактериальных токсинов, такие как экзотоксины и эндотоксины. Понимание их различий поможет вам лучше осознать механизмы действия и потенциальные риски, связанные с инфекциями.

СОВЕТ №2

Обратите внимание на симптомы, связанные с воздействием бактериальных токсинов. Знание признаков отравления может помочь вам быстро обратиться за медицинской помощью и предотвратить серьезные последствия.

СОВЕТ №3

Изучите методы профилактики инфекций, вызванных бактериями, которые производят токсины. Вакцинация, соблюдение правил гигиены и безопасное обращение с продуктами питания могут значительно снизить риск заражения.

СОВЕТ №4

Следите за новыми исследованиями и открытиями в области микробиологии. Научные достижения могут привести к разработке новых методов диагностики и лечения заболеваний, вызванных бактериальными токсинами.