Нитрифицирующие бактерии

На корнях бобовых растений поселяются нитрифицирущие бактерии. Хемосинтезирующие прокариоты этой группы окисляют аммиак до азотной кислоты. Эта реакция осуществляется в несколько этапов с образованием промежуточных веществ. В почве находятся также азотфиксирующие бактерии. Они поселяются на корнях бобовых растений. Внедряясь в ткани подземного органа, они образуют характерные утолщения. Внутри таких образований создается благоприятная среда для протекания хемосинтеза. Симбиоз растений с клубеньковыми бактериями является взаимовыгодным. Первые обеспечивают прокариот органикой, полученной в ходе фотосинтеза. Бактерии же способны фиксировать атмосферный азот и переводить его в форму, доступную для растений.

Почему данный процесс имеет такое важное значение? Ведь в атмосфере концентрация азота достаточна велика и составляет 78%. Но в таком виде растения не могут усваивать это вещество

А азот необходим растениям для развития корневой системы. В этой ситуации на помощь и приходят клубеньковые бактерии, которые превращают его в нитратную и аммонийную форму.

Врачи и биологи отмечают важность хемосинтеза как уникального процесса, который позволяет некоторым организмам получать энергию из неорганических веществ. Это явление особенно актуально для глубоководных экосистем, где солнечный свет не проникает. Специалисты подчеркивают, что хемосинтетические бактерии играют ключевую роль в поддержании жизни на дне океанов, обеспечивая питательными веществами множество других организмов. Они также указывают на потенциальное применение хемосинтеза в биотехнологиях, например, для очистки сточных вод или производства биомассы. Врачи уверены, что дальнейшее изучение хемосинтеза может открыть новые горизонты в медицине и экологии, способствуя устойчивому развитию и охране окружающей среды.

Роль хемосинтетиков

Роль хемосинтетиков для всех живых организмов на нашей планете чрезвычайно велика, так как они являются звеном в круговороте важнейших элементов (азота, серы). Таким образом, существование жизни невозможно без деятельности хемосинтезирующих организмов.

Хемосинтетики также важны в качестве природных потребителей таких ядовитых веществ, как аммиак и сероводород.

Нитрифицирующие бактерии насыщают почву нитратами, которые хорошо усваиваются растениями.

Некоторые нитрифицирующие бактерии используют для очистки сточных вод (серобактерии).

Список литературы

- Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Общая биология 10-11 класс Дрофа, 2005.

- Биология. 10 класс. Общая биология. Базовый уровень / П.В. Ижевский, О.А. Корнилова, Т.Е. Лощилина и др. – 2-е изд., переработанное. – Вентана-Граф, 2010. – 224 стр.

- Беляев Д.К. Биология 10-11 класс. Общая биология. Базовый уровень. – 11-е изд., стереотип. – М.: Просвещение, 2012. – 304 с.

- Агафонова И.Б., Захарова Е.Т., Сивоглазов В.И. Биология 10-11 класс. Общая биология. Базовый уровень. – 6-е изд., доп. – Дрофа, 2010. – 384 с.

Дополнительные рекомендованные ссылки на ресурсы сети Интернет

- Belki.com.ua (Источник).

- My.mail.ru (Источник).

- Distant-lessons.ru (Источник).

Домашнее задание

- Вопросы в конце параграфа 25 (стр. 95) – Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. «Общая биология», 10-11 класс (Источник)

- Чем хемотрофы отличаются от фототрофов?

- Как вы думаете, можно ли, рассмотрев единственную клетку многоклеточного организма, определить его тип питания?

Распад органического материала и нитрификация

Растения получают азот в виде нитрата из почвы, а животные получают азот от растений.

На рисунке 9 показано, как сапрофитные бактерии и грибы возвращают азот белков, содержащихся в мертвых растениях и животных, в общий круговорот в форме нитратов. Такое превращение происходит в результате последовательного окисления азотистых соединений, а для этого нужны аэробные бактерии и кислород. После гибели живого организма его белки разлагаются до аминокислот, а затем до аммиака. Точно так же расщепляются и азотистые соединения экскрементов и различных выделений животных. Затем хемосинтезирующие бактерии окисляют аммиак до нитрата. Этот процесс называется нитрификацией.

Рис. 9. Круговорот азот

Денитрифицирующие бактерии осуществляют процесс, обратный нитрификации, – денитрификацию, которая может уменьшать плодородие почвы. Денитрификация происходит только в анаэробных условиях, когда бактерии используют нитрат как окислитель (акцептор электронов), заменяющий кислород в реакциях окисления органических веществ. Сам нитрат при этом восстанавливается. Такие бактерии относятся к факультативным анаэробам. Не следует думать, что денитрифицирующие бактерии ставят под угрозу существование жизни на Земле. Как полагают, не будь процессов денитрификации, большая часть атмосферного азота находилась в связанном состоянии в земле.

Хемосинтез — это удивительный процесс, который вызывает интерес у ученых и любителей природы. Многие отмечают его важность для экосистем, особенно в условиях, где солнечный свет недоступен, например, на глубоководных гидротермальных источниках. Люди восхищаются тем, как некоторые микроорганизмы, такие как бактерии, способны использовать химические реакции для получения энергии и синтеза органических веществ. Это открывает новые горизонты в понимании жизни на Земле и даже на других планетах. Некоторые исследователи предполагают, что хемосинтетические организмы могут быть ключом к поиску внеземной жизни, так как они могут существовать в экстремальных условиях. В целом, хемосинтез вызывает множество вопросов и обсуждений, подчеркивая его значимость в биологии и экологии.

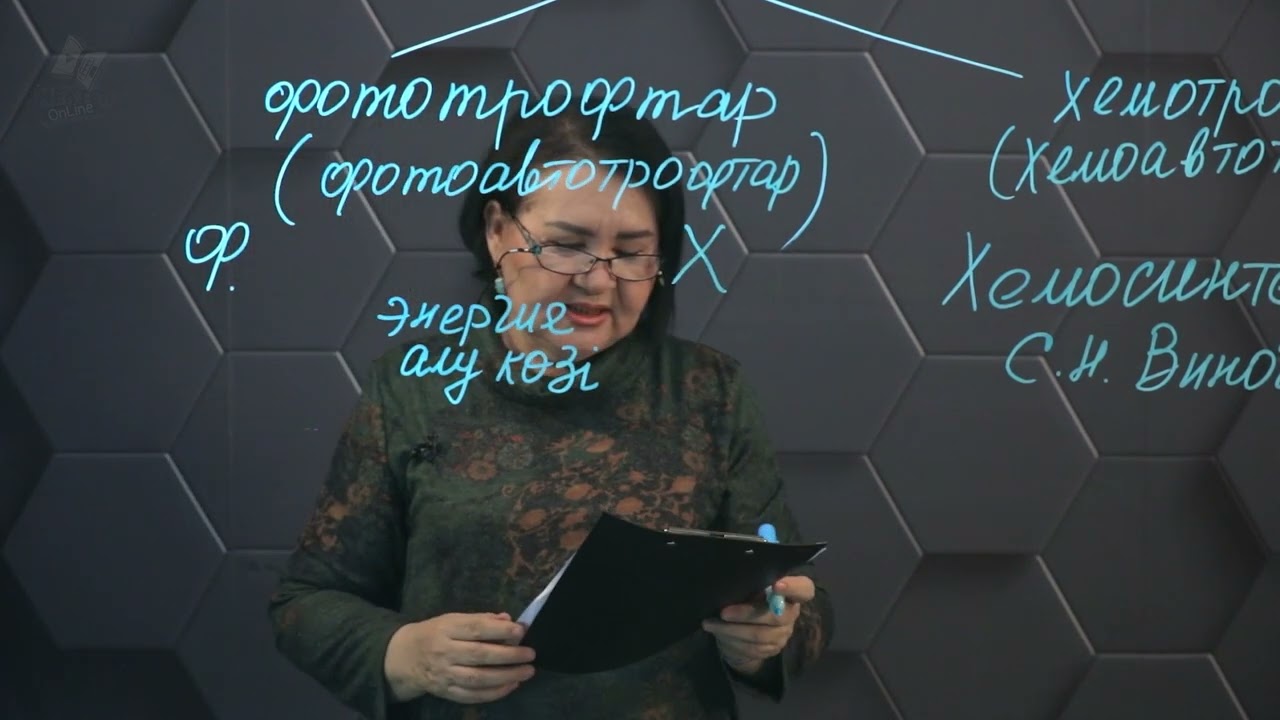

Фотосинтез и хемосинтез

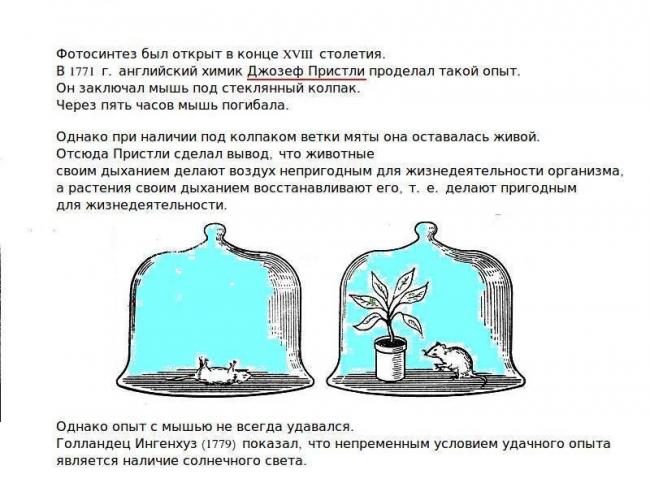

Фотосинтез — процесс образования органических веществ из углекислого газа и воды на свету при участии фотосинтетических пигментов.

Хемосинтез — способ автотрофного питания, при котором источником энергии для синтеза органических веществ из CO2 служат реакции окисления неорганических соединений

Обычно все организмы, способные из неорганических веществ синтезировать органические, т.е. организмы, способные к фотосинтезу и хемосинтезу, относят к автотрофам.

К автотрофам традиционно относят растения и некоторые микроорганизмы.

Кратко мы говорили о фотосинтезе в ходе рассматрения строения растительной клетки, давайте разберем весь процесс поподробнее…

Суть фотосинтеза

(суммарное уравнение)

Основное вещество, участвующее в многоступенчатом процессе фотосинтеза — хлорофилл. Именно оно трансформирует солнечную энергию в химическую.

Важно

На рисунке указано схематическое изображение молекулы хлорофилла, кстати, молекула очень похожа на молекулу гемоглобина…

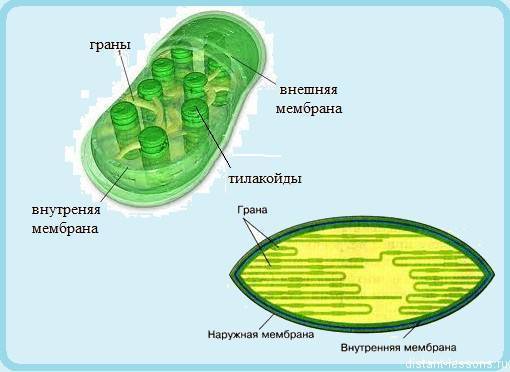

Хлорофилл встроен в граны хлоропластов:

Световая фаза фотосинтеза:

(осуществляется на мембранах тилакойдов)

- Свет, попав на молекулу хлорофилла, поглощается им и приводит его в возбужденное состояние — электрон, входящий в состав молекулы, поглотив энергию света, переходит на более высокий энергетический уровень и участвует в процессах синтеза;

- Под действием света так же происходит расщепление (фотолиз) воды:

Кислород при этом удаляется во внешнюю среду, а протоны накапливаются внутри тилакоида в «протонном резервуаре»

2Н+ + 2е— + НАДФ → НАДФ·Н2

НАДФ — это специфическое вещество, кофермент, т.е. катализатор, в данном случае — переносчик водорода.

синтезируется АТФ (энергия)

Темновая фаза фотосинтеза

(протекает в стромах хлоропластов)

собственно синтез глюкозы

происходит цикл реакций, в которых образуется С6H12O6. В этих реакциях используются энергии АТФ и НАДФ·Н2, образованных в световую фазу; rроме глюкозы, в процессе фотосинтеза образуются другие мономеры сложных органических соединений — аминокислоты, глицерин и жирные кислоты, нуклеотиды

Обратите внимание: темновой эта фаза называется не потому что идет ночью — синтез глюкозы происходит, в общем-то, круглосуточно, но для темновой фазы уже не нужна световая энергия. “Фотосинтез — это процесс, от которого в конечной инстанции зависят все проявления жизни на нашей планете”

“Фотосинтез — это процесс, от которого в конечной инстанции зависят все проявления жизни на нашей планете”.

К.А.Тимирязев.

В результате фотосинтеза на Земле образуется около 150 млрд т органического вещества и выделяется около 200 млрд т свободного кислорода в год.

Кроме того, растения вовлекают в круговорот миллиарды тонн азота, фосфора, серы, кальция, магния, калия и других элементов.

Хотя зеленый лист использует лишь 1-2% падающего на него света, создаваемые растением органические вещества и кислород в целом обеспечивают существование всего живого на Земле.

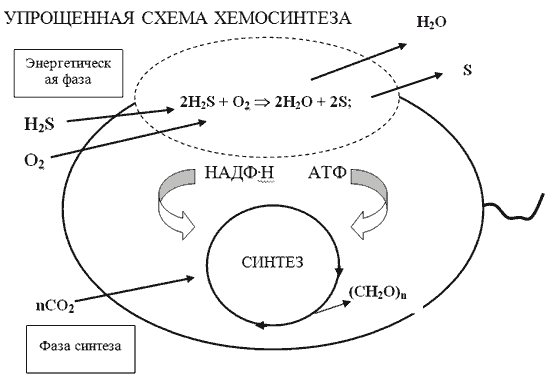

Хемосинтез

Хемосинтез осуществляется за счет энергии, выделяющейся при химических реакциях окисления различных неорганических соединений: водорода, сероводорода, аммиака, оксида железа (II) и др.

Соответственно веществам, включенным в метаболизм бактерий, существуют:

- серобактерии — микроорганизмы водоемов, содержащих H2S — источники с очень характерным запахом,

- железобактерии,

- нитрифицирующие бактерии — окисляют аммиак и азотистую кислоту,

- азотфиксирующие бактерии — обогащают почвы, чрезвычайно повышают урожайность,

- водородокисляющие бактерии

Но суть остается та же — это тоже автотрофное питание , так же запасается энергия и это запас в виде молекул АТФ.

Этот тип синтеза используется ТОЛЬКО бактериями.

Хемосинтетики — единственные организмы на земле, не зависящие от энергии солнечного света.

Поэтому бактерии, «практикующие» хемосинтез, могут жить на любой глубине океанов.

По современным оценкам, биомасса «подземной биосферы», которая находится, в частности, под морским дном и включает хемосинтезирующих анаэробных архебактерий, может превышать биомассу остальной биосферы

Совет

Изучением фотосинтеза и хемосинтеза занимался С. Н. Виноградский — ученый, который рассматривал влияние микроорганизмов на биосферу (он ввел понятие «экология микроорганизмов»).

Как видите, фотосинтез и хемосинтез — две формы пластического обмена, при котором из неорганических веществ образуются органические вещества.

- примеры воспросов ЕГЭ по теме

- вопросы ОГЭ

Основные типы хемосинтетиков

Среди хемосинтезирующих бактерий выделяется несколько групп в зависимости от вещества, используемого в качестве источника углерода

Сероредуцирующие, или серобактерии

Абсолютно бесцветные микроорганизмы, которые получают энергию посредством окисления сероводорода (H2S) и образования свободной серы (S).

2H2S + O2 = 2H2O + S2 + 272 кДж

В случае недостаточного количества сероводорода они могут продолжить окислительный процесс окислением серы и получением серной кислоты (H2SO4):

S2 + 3O2 + 2H2O = 2H2SO4 + 483 кДж

Живут серобактерии в водоемах, насыщенных сероводородом. В Черном море количество таких бактерий просто огромно.

Образованная серная кислота медленно разрушает сооружения из металла и камня, горные породы, способствует выщелачиванию руды и месторождений серы.

Нитрифицирующие, или нитробактерии

Это одноклеточные бактерии, получающие энергию для протекания такого процесса, как хемосинтез, из реакции окисления аммиака (NH3) и азотистой кислоты (HNO2) при гнилостном разложении веществ органической природы.

Аммонийокисляющие микроорганизмы занимаются окислением аммиака:

2NH4 + 3O2 = 2HNO2 + 663 кДж

Нитритокисляющие бактерии продолжают окислительный процесс, окисляя нитритную кислоту до нитратной:

2HNO2 + O2 = 2HNO3 + 192 кДж

Средой обитания данного вида бактериальных микроорганизмов являются почвы и водоемы, где они комфортно себя чувствуют при температуре 25-30°С, а также уровне pH=7,5-8,0. Размножаются путем деления (кроме Nitrobacter).

Аммонийокисляющие бактерии во всем своем количестве являются облигатными автотрофами, то есть могут окислить метан (CH4) и диоксид углерода.

Нитрифицирующие микроорганизмы принадлежат к хемолитотрофным микробам, являющимся наиболее распространенными в естественных условиях. Из них самое широкое распространение получили аммонийокисляющие, благодаря возможности использовать еще один энергетический источник окисления метана.

Именно благодаря жизнедеятельности нитрифицирующих бактерий образовалось столько ископаемой селитры в недрах земли. Человечество научилось использовать нитрифицирующих бактерий в процессах обогащения руд для получения чистого марганца и при добыче угля. Также их используют для преобразования сточных вод.

Железобактерии

Тип бактерий, которые способны окислять соединения железа (Fe), а также марганца (Mn). Средой обитания данного вида являются морские, пресные водоемы. Своей жизнедеятельностью они способствуют отложениям на дне водоемов руд, содержащих марганец и железо.

4FeCO3 + O2 + 6H2O = 4Fe(OH)3 + 4CO2 + 324 кДж

Водородные бактерии, или водородобактерии

Хемосинтез водородных бактерий протекает за счет окисления молекул водорода (H2), образующегося за счет анаэробного (без применения кислорода) разложения на компоненты органического материала:

2H2 + O2 = 2H2O + 235 кДж

Водородных микроорганизмов применяют для продукции пищевых, а также кормовых белков, осуществления атмосферных регенеративных процессов в системе жизнеобеспечения замкнутого типа (в системе «Оазис-2» и других).

Железобактерии

У железобактерий энергия выделяется при окислении двухвалентного железа (см. Рис. 2).

Рис. 2. Железобактерии

Такие микроорганизмы легко обнаруживаются в природных водоемах в виде обрастаний нижней части водных растений. Железобактерии часто встречаются в хорошо аэрируемых ручьях при выходе подземных вод на поверхность.

Железобактерии (см. Рис. 3) способны разрушать органические комплексы железа, трудно разрушаемые в химических окислительных процессах. Образующийся в результате этого гидроксид железа откладывается на поверхности клеток.

Рис. 3. Железобактерии

Развитие железобактерий в трубах приводит к их забиванию слизью и гидроксидом железа (III). В условиях малого протока воды через полгода эксплуатации водопровода на внутренней поверхности труб железобактерии образуют обрастания в виде бугров высотой до 10 мм (см. Рис. 4). В таких отложениях находят благоприятные условия для жизнедеятельности кишечная палочка, гнилостные бактерии и различные черви.

Рис. 4. Обрастания на внутренней поверхности труб

Схожесть и отличия процессов питания бактерии и растения

Итак, на основании каких критериев можно сравнить эти два процесса? Различие фотосинтеза от хемосинтеза как механизмов преобразования веществ заключается в том, что хемосинтез использует в качестве донора электронов не воду, как во время фотосинтеза, а некоторые вещества с неорганическими свойствами. И здесь не нужна ультрафиолетовая составляющая солнечного света, в отличие от фотосинтеза. Полученная в результате реакций окисления энергия накапливается бактериями в виде аденозинтрифосфата (АТФ).

Хемосинтез впервые был изучен в 1887 году русским ученым-микробиологом Виноградским С.Н.. Ученый наблюдал за железо- и серобактериями. Именно этим исследованием Виноградский сумел доказать существование автотрофного типа питания. А в 1890 году предложил термин «хемосинтез».

Сергей Николаевич Виноградский

Рис. 1. С.Н. Виноградский

Сергей Николаевич Виноградский (см. Рис. 1) родился в Киеве 1 сентября 1856 года в семье состоятельного юриста. После окончания в 1873 г

2-й Киевской гимназии (с золотой медалью) Виноградский изучает юриспруденцию, естественные науки, музыку. В ноябре 1877 года он поступает на 2 курс естественного отделения Петербургского университета, где особое внимание уделяет химии. После окончания университета Виноградский остается работать на кафедре ботаники в лаборатории физиологии растений под руководством известного русского ученого А.С

Фаминцына. Его серьезным увлечением стала микробиология. Для углубления своих знаний Сергей Николаевич отправляется на стажировку в Страсбургский университет, где начинает изучать морфологию и физиологию железо- и серосодержащих бактерий, применив к ним разработанный метод элективных сред. Он обнаружил, что серобактерии могут получать энергию при окислении неорганических соединений, в частности при окислении восстановленных соединений серы, таких как сероводород, до серной кислоты.

Таким образом, Виноградский открыл новый источник энергии, который возникает при окислении неорганических соединений. Это явление он назвал хемосинтезом.

Далее ученый приступил к исследованию процесса нитрификации и его роли в почвообразовании. Он выделил бактерии-нитрификаторы, а также подтвердил, что процесс нитрификации состоит из двух стадий. На первой стадии происходит окисление аммиака до нитритов, а на второй стадии – окисление нитритов до нитратов.

После этого Виноградский увлекся изучением бактерий, которые способны были фиксировать молекулярный азот, то есть использовать азот из воздуха. В связи с этим он выделил азотфиксирующую бактерию, которую назвал в честь Пастера – Clostridium pasteurianum.

С.Н. Виноградский стал основоположником эколого-физиологического направления микробиологии.

Роль хемосинтезирующих бактерий

Хемотрофы играют главную роль в сложных процессах превращения и круговорота соответствующих химических веществ в природе. Поскольку сероводород и аммиак являются достаточно токсичными веществами, существует необходимость в их нейтрализации. Это также осуществляют хемотрофные бактерии. В ходе химических превращений образуются вещества, необходимые другим организмам, что делает возможным их нормальный рост и развитие. Крупные месторождения руд железа и марганца на дне морей и болот возникают благодаря деятельности хемотрофов. А именно — железобактерий.

Человек научился использовать уникальные свойства хемотрофов и в своей деятельности. К примеру, с помощью серобактерий очищают сточные воды от сероводорода, защищают металлические и бетонные трубы от коррозии, а почвы от закисления.

Итак, бактерии хемосинтезирующие являются особыми прокариотами, способными осуществлять соответствующие химические реакции в анаэробных условиях. Эти организмы окисляют вещества. Энергию, которая при этом выделяется, они сначала запасают в связях АТФ, а потом используют для осуществления процессов жизнедеятельности. Основными из них являются железо- , серо- и азотфиксирующие бактерии. Они обитают как в водной, так и в почвенной среде. Хемотрофы являются незаменимым звеном в круговороте веществ, обеспечивают живые организмы необходимыми веществами и широко используются человеком в его хозяйственной и промышленной деятельности.

Особенности хемосинтезирующих бактерий

Слайд 1

Выполнили: Гуляев Иван; Дружинин Михаил Руководитель: Агапова У.В., учитель биологии

Слайд 2

Хемосинтез — тип питания многих прокариотов, основанный на усвоение углекислого газа за счет процессов окисления неорганических соединений.

К хемосинтезу способны только хемосинтезирующие бактерии: нитрифицирующие , водородные , железобактерии , серобактерии и др.

На земной поверхности молекулярный водород, да еще вместе с кислородом, встречается редко. Именно поэтому распространение хемосинтезирующих бактерий в природе весьма ограничено.

Слайд 3

Нитрифицирующие бактерии , встречающиеся в жирной почве, навозе, окисляют аммоний ( комплексный неорганический катион) до нитрита, а нитрит – до нитрата. Они завершают распад органических азотистых веществ, возвращая азот в соединения, усваиваемые растениями. В то же время удаляется аммиак – неизбежный продукт разложения белков .

Слайд 4

Тионовые бактерии — серобактерии, получающие энергию за счёт окисления серы и её восстановленных неорганических соединений (сероводорода, тиосульфата и др.).

Это мелкие, палочковидные, в большинстве подвижные грамотрицательные бактерии. Строгие аэробы, за исключением нескольких видов, которые могут развиваться и в анаэробных условиях.

Тионовые бактерии широко распространены в водоёмах, почве, рудных месторождениях. Участвуют в круговороте серы и многих других элементов.

С их жизнедеятельностью связано бактериальное выщелачивание металлов из руд, концентратов и горных пород, аэробная коррозия металлов, разрушение бетонных сооружений и т. д.

Слайд 5

Водородные бактерии , бактерии, получающие для роста энергию в результате окисления молекулярного водорода постоянно образующимся при анаэробном разложении различных органических остатков микроорганизмами почвы.

Присутствуют в разных почвах и во многих водоёмах, способны расти за счёт окисления водорода в аэробных условиях, и используют образующуюся при этом энергию для усвоения углерода.

К ним относятся представители более 30 систематических групп.

Суть автотрофного питания

Хемосинтезирующие бактерии, примеры которых будут рассмотрены в нашей статье, самостоятельно производят органические вещества. Они являются автотрофами, подобно растениям. Однако последние используют для этого энергию солнечного света. Наличие зеленых пластид хлоропластов позволяет им осуществлять процесс фотосинтеза. Его суть заключается в образовании углевода глюкозы из неорганических веществ — воды и углекислого газа. Еще одним продуктом данной химической реакции является кислород. Бактерии также являются автотрофами. Но для получения энергии им не нужен солнечный свет. Они осуществляют другой процесс — хемосинтез.

Вопрос-ответ

Чем отличается хемосинтез от фотосинтеза?

Сходство хемосинтеза и фотосинтеза состоит в том, что в обоих процессах на образование органических веществ используется солнечная энергия. Б. В процессе хемосинтеза, в отличие от фотосинтеза, используется энергия окисления неорганических веществ.

Что осуществляет хемосинтез?

Хемосинтез – процесс синтеза органических соединений из неорганических, но осуществляется он не за счет энергии света, как фотосинтез, а за счет химической энергии, получаемой при окислении неорганических веществ (серы, сероводорода, железа, аммиака, нитрита и др. ).

Какие организмы являются хемосинтетиками?

Хемосинтетики – это хемосинтезирующие бактерии или хемотрофы. Углерод они как и в случае с фотосинтезом получают за счет углекислого газа, но используют в качестве энергии энергию окисления неорганических веществ и ферментов.

Где происходит хемосинтез в клетке?

Происходит в строме хлоропласта.

Советы

СОВЕТ №1

Изучите основные процессы хемосинтеза, чтобы понять, как организмы, такие как бактерии, используют химические реакции для получения энергии. Это поможет вам лучше осознать, как хемосинтетические организмы влияют на экосистемы.

СОВЕТ №2

Обратите внимание на примеры хемосинтетических экосистем, такие как глубоководные гидротермальные источники. Это даст вам представление о том, как жизнь может существовать в экстремальных условиях, где фотосинтез невозможен.

СОВЕТ №3

Исследуйте роль хемосинтеза в биогеохимических циклах, таких как углеродный и азотный циклы. Понимание этих процессов поможет вам оценить важность хемосинтетических организмов для поддержания баланса в природе.