Дыхание бактерий

В процессе дыхания происходит разрушение органических веществ с высвобождением энергии.

Эта энергия в последствии тратится на различные процессы жизнедеятельности (например, на движение).

Эффективным способом получения энергии является кислородное дыхание. Однако некоторые бактерии могут получать энергию без кислорода. Таким образом, существуют аэробные и анаэробные бактерии.

Аэробным бактериям необходим кислород, поэтому они обитают в местах, где он есть.

Кислород участвует в реакции окисления органических веществ до углекислого газа и воды. В процессе такого дыхания бактерии получают относительно большое количество энергии.

Такой способ дыхания характерен для подавляющего числа организмов.

Анаэробные бактерии не нуждаются в кислороде для дыхания, поэтому могут обитать в бескислородной среде. Энергию они получают за счет реакции брожения. Данный способ окисления малоэффективен.

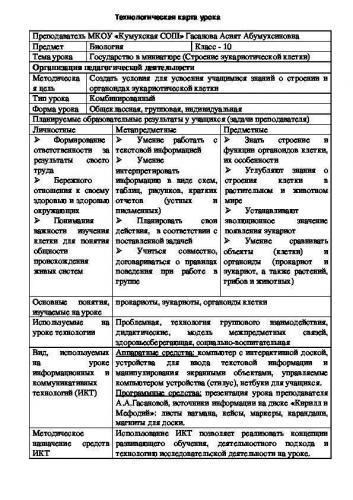

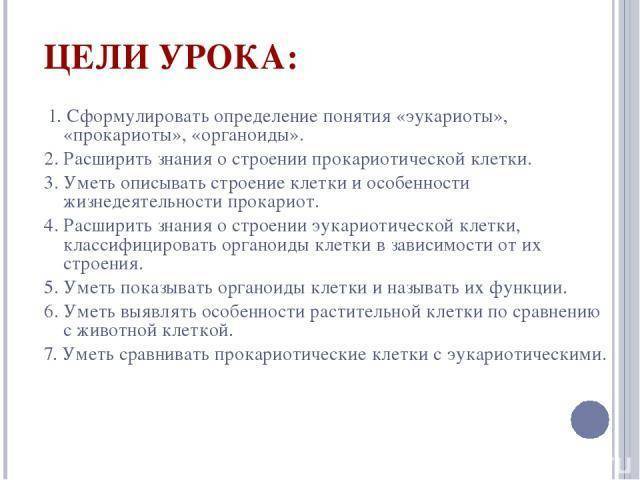

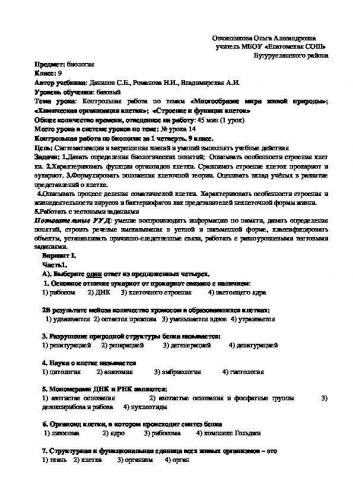

Врачи отмечают, что понимание различий между прокариотами и эукариотами является основой для изучения биологии и медицины. Прокариоты, такие как бактерии, имеют простую клеточную структуру, не содержащую ядра, что позволяет им быстро размножаться и адаптироваться к изменениям в окружающей среде. Эукариоты, включая клетки животных и растений, имеют более сложное строение с ядром и органеллами, что способствует более высокому уровню организации и специализации клеток. Это знание важно для врачей, так как многие заболевания вызваны именно прокариотами, и понимание их особенностей помогает в разработке эффективных методов лечения. Кроме того, изучение клеточной структуры способствует развитию новых технологий в медицине, таких как генная терапия и клеточная инженерия. Врачи подчеркивают, что глубокое знание клеточной биологии необходимо для успешной практики и научных исследований.

Строение эукариотов

Эукариоты представляют собой надцарство организмов, в клетках которых содержится ядро. Кроме архей и бактерий все живые существа на Земле являются эукариотами (к примеру, растения, простейшие, животные). Клетки могут сильно отличаться по своей форме, строению, размерам и выполняемым функциям. Несмотря на это они сходны по основам жизнедеятельности, метаболизму, росту, развитию, способности к раздражению и изменчивости.

Эукариотические клетки могут превышать в размерах прокариотические в сотни и тысячи раз. Они включают в себя ядро и цитоплазму с многочисленными мембранными и немембранными органоидами.

К мембранным относятся: эндоплазматический ретикулум, лизосомы, комплекс Гольджи, митохондрии, . Немембранные: рибосомы, клеточный центр, микротрубочки, микрофиламенты.

Строение эукариотов

Проведем сравнение клеток эукариотов разных царств.

К надцарству эукариот относятся царства:

- простейшие. Гетеротрофы, некоторые способны к фотосинтезу (водоросли). Размножаются бесполым, половым путём и простым способом на две части. У большинства клеточная стенка отсутствует;

- растения. Являются продуцентами, основной способ получения энергии – фотосинтез. Большая часть растений неподвижны, размножаются бесполым, половым и вегетативным путём. Клеточная стенка состоит из целлюлозы;

- грибы. Многоклеточные. Различают низшие и высшие. Являются гетеротрофными организмами, не могут самостоятельно передвигаться. Размножаются бесполым, половым и вегетативным путём. Запасают гликоген и имеют прочную клеточную стенку из хитина;

- животные. Различают 10 типов: губки, черви, членистоногие, иглокожие, хордовые и другие. Являются гетеротрофными организмами. Способны к самостоятельному передвижению. Основное запасающее вещество – гликоген. Оболочка клеток состоит из хитина, также как у грибов. Главный способ размножения – половой.

Таблица: Сравнительная характеристика растительной и животной клетки

| Строение | Клетка растения | Клетка животного |

| Клеточная стенка | Целлюлоза | Состоит из гликокаликса — тонкого слоя белков, углеводов и липидов. |

| Местоположение ядра | Расположено ближе к стенке | Расположено в центральной части |

| Клеточный центр | Исключительно у низших водорослей | Присутствует |

| Вакуоли | Содержат клеточный сок | Сократительные и пищеварительные. |

| Запасное вещество | Крахмал | Гликоген |

| Пластиды | Три вида: хлоропласты, хромопласты, лейкопласты | Отсутствуют |

| Питание | Автотрофное | Гетеротрофное |

Питание бактерий

Бактерии возникли на заре формирования жизни на Земле.

Именно они «открыли» различные способы питания. Лишь потом, с усложнением организмов, четко выделились два крупных царства: Растения и Животные.

Они отличаются между собой в первую очередь по способу питания. Растения являются автотрофами, а животные — гетеротрофами. У бактерий же встречаются оба типа питания.

Питание — это способ получения клеткой или организмом необходимых органических веществ. Их можно получить из вне или синтезировать самостоятельно из неорганических веществ.

Урок по биологии о клетках прокариот и эукариот вызывает живой интерес у студентов. Многие отмечают, что тема помогает лучше понять основы жизни на Земле. Ученики восхищаются разнообразием клеток и их уникальными особенностями. Например, прокариоты, такие как бактерии, поражают своей простотой и адаптивностью, в то время как эукариоты, включая растения и животных, демонстрируют сложность и организованность.

Некоторые учащиеся отмечают, что визуальные материалы, такие как схемы и микрофотографии, делают урок более наглядным и увлекательным. Обсуждение функций органелл и их роли в жизнедеятельности клетки вызывает множество вопросов и стимулирует интерес к дальнейшему изучению биологии. В целом, урок воспринимается как важный шаг к пониманию основ жизни и биологических процессов, что вдохновляет многих на дальнейшие исследования в этой области.

Автотрофные бактерии

Автотрофные бактерии синтезируют органические вещества из неорганических.

Процесс синтеза требует энергии. В зависимости от того, откуда автотрофные бактерии получают эту энергию их делят на фотосинтезирующие и хемосинтезирующие.

Фотосинтезирующие бактерии используют энергию Солнца, улавливая его излучение.

В этом они сходны с растениями. Однако, если у растений в процессе фотосинтеза выделяется кислород, то у большинства фотосинтезирующих бактерий он не выделяется. То есть бактериальный фотосинтез анаэробен. Также зеленый пигмент бактерий отличается от аналогичного пигмента растений и называется бактериохлорофиллом.

У бактерий нет хлоропластов. В основном фотосинтезирующие бактерии обитают в водоемах (пресных и соленых).

Хемосинтезирующие бактерии для синтеза органических веществ из неорганических используют энергию различных химических реакций. Энергия выделяется не во всех реакциях, а только в экзотермических.

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ БАКТЕРИАЛЬНОЙ КЛЕТКИ

Под достаточно толстой защитной оболочкой из вещества, которое называется МУРЕИН, располагается клеточная мембрана. Под мембраной находится жидкая часть клетки ЦИТОПЛАЗМА. Одним из главных отличий клетки бактерии от других клеток является то, что у нее нет оформленного ядра, его аналогом выступает молекула ДНК в сгустке цитоплазмы, находящаяся часто в центре клетки.

Сгусток цитоплазмы вместе с молекулой ДНК называется НУКЛЕОИД, что переводится как подобный ядру. РИБОСОМЫ, распределенные по всей клетке бактерии, образуют жизненно необходимый живым организмам БЕЛОК. У некоторых бактерий есть ЖГУТИК, который нужен для движения. Иногда жгутиков бывает несколько. Также бактерия может обладать ВОРСИНКАМИ для прикрепления и передачи информации.

В цитоплазме бактерии располагаются включения (вакуоли) с запасными питательными веществами.

Оболочка и мембрана клетки бактерии проницаемы. Обмен веществ происходит прямо через клеточную оболочку и мембрану. Некоторые бактерии окрашены в пурпурный или зеленый цвет, но большинство из них бесцветно. Среди бактерий встречаются как подвижные, так и неподвижные формы.

Подвижные используют для передвижения волнообразные сокращения или жгутики.

Питание бактерий

Питание готовыми органическими веществами характерно для большинства бактерий. Некоторые из них, например синезеленые, или цианобактерии, обладают способностью создавать органические вещества из неорганических.

Именно они способны к фотосинтезу, сопровождающемуся выделением кислорода. Цианобактерии сыграли ключевую роль в создании кислородосодержащей атмосферы на Земле. В наше время они стоят в начале большей части пищевых цепей, производя значительную часть кислорода, по некоторым оценкам от 20 до 40 процентов.

Бактерии, питающиеся готовыми органическими веществами, делятся на две группы по способу питания.

Первая группа САПРОТРОФЫ получает органические вещества из отмерших организмов или выделений живых организмов. Название «сапротрофы» происходит от греческого «сапрос» – гнилой и «трофе» — питание. Ко второй группе относятся ПАРАЗИТЫ, которые питаются органическими веществами живых организмов. Греческое «паразитос» переводится как нахлебник.

Паразитизм широко распространен у бактерий. Есть бактерии, паразитирующие в теле других бактерий.

Среди бактерий-паразитов встречается много болезнетворных. Они вызывают различные заболевания у растений, животных и человека.

Размножение бактерий

Бактерии – чемпионы по плодовитости.

Если бактерия попадает в благоприятные условия, то может делиться (удваиваться) каждые двадцать минут. Размножение происходит делением одной клетки на две. Ни один живой организм на Земле так быстро размножаться не может. Однако в природе большинство бактерий погибает под действием солнечного света, от недостатка пищи, при высушивании, под действием высоких температур, в результате борьбы между видами и многих других факторов. Некоторые бактерии образуют особые клетки – споры, с помощью которых они размножаются.

Образование спор

При неблагоприятных условиях существования для бактерии, цитоплазма бактериальной клетки сжимается, отходит от оболочки, округляется и образует внутри нее новую более плотную оболочку.

Такая бактериальная клетка также называется СПОРОЙ. Греческое слово «спора» означает семя.

Споры – это приспособление бактерий к выживанию в неблагоприятных условиях.

Споры некоторых бактерий могут сохраняться в самых неблагоприятных условиях очень долгое время.

Они разносятся ветром, водой, их много в воздухе и почве. При наступлении благоприятных условий спора становится жизнедеятельной бактерией.

Особенности строения бактериальной клетки

Каковы особенности строения бактериальной клетки?

В строении бактериальной клетки выделяют следующие особенности:

- нет оформленного ядра (наследственный материал (нуклеоид) не отграничен от цитоплазмы оболочкой);

- на поверхности клеток часто имеются разного рода жгутики и ворсинки — органоиды движения;

- есть клеточная стенка, ее основу составляет вещество, близкое к целлюлозе, или клетчатке;

- многие бактерии снаружи покрыты слоем слизи; имеется цитоплазматическая мембрана, отделяющая цитоплазму изнутри от клеточной стенки;

- в цитоплазме мембран мало, они представляют собой впячивания наружной цитоплазматической мембраны;

- нет органоидов, окруженных мембраной (митохондрий, пластид, эндоплазматической сети, аппарата Гольджи и др.);

- рибосомы имеют меньший размер, чем у эукариот;

- ферменты, обеспечивающие процессы жизнедеятельности, рассеяны в цитоплазме или прикреплены к внутренней поверхности цитоплазматической мембраны.

Бактерии — одни из самых древних организмов на Земле. Несмотря на простоту своего строения, они живут во всех возможных средах обитания. Больше всего их насчитывается в почве (до нескольких миллиардов бактериальных клеток на 1 грамм почвы).

Много бактерий в воздухе, воде, пищевых продуктах, внутри тел и на телах живых организмов. Бактерии были обнаружены в тех местах, где другие организмы жить не могут (на ледниках, в вулканах).

Обычно бактерия — это одна клетка (хотя бывают колониальные формы). Причем эта клетка очень мелкая (от долей мкм до нескольких десятков мкм). Но главной особенностью бактериальной клетки является отсутствие клеточного ядра. Другими словами, бактерии принадлежат прокариотам.

Бактерии бывают подвижными и неподвижными.

В случае неподвижных форм передвижение осуществляется с помощью жгутиков. Их может быть несколько, а может быть только один.

Клетки разных видов бактерий могут сильно отличаться между собой по форме. Бывают шаровидные бактерии (кокки), палочковидные (бациллы), похожие на запятую (вибрионы), извитые (спирохеты, спириллы) и др.

Признаки прокариотической клетки

Прокариоты по-другому называют доядерными. У прокариотической клетки нет и других органоидов, имеющих мембранную оболочку ( , эндоплазматического ретикулума, комплекса Гольджи).

Также характерными чертами для них являются следующее:

- без оболочки и не образует связей с белками. Информация передаётся и считывается непрерывно.

- Все прокариоты – гаплоидные организмы.

- Ферменты располагаются в свободном состоянии (диффузно).

- Обладают способностью к спорообразованию при неблагоприятных условиях.

- Наличие плазмид – мелких внехромосомных молекул ДНК. Их функция — передача генетической информации, повышение устойчивости ко многим агрессивным факторам.

- Наличие жгутиков и пилей – внешних белковых образований необходимых для передвижения.

- Газовые вакуоли – полости. За счёт них организм способен передвигаться в толще воды.

- Клеточная стенка у прокариот (именно бактерий) состоит из муреина.

- Основными способами получения энергии у прокариот являются хемо- и фотосинтез.

К ним относятся бактерии и археи. Примеры прокариотов: спирохеты, протеобактерии, цианобактерии, кренархеоты.

Внимание!

Несмотря на то, что у прокариот отсутствует ядро, они имеют его эквивалент – нуклеоид (кольцевую молекулу ДНК, лишённую оболочек), и свободные ДНК в виде плазмид. Строение прокариотической клетки

Строение прокариотической клетки

Бактерии

Представители этого царства являются одними из самых древних жителей Земли и обладают высокой выживаемостью в экстремальных условия.

Различают грамположительные и грамотрицательные бактерии. Их главное отличие заключается в строении мембраны клеток. Грамположительные имеют более толстую оболочку, до 80% состоит из муреиновой основы, а также полисахаридов и полипептидов. При окрашивании по Граму они дают фиолетовый цвет. Большинство этих бактерий являются возбудителями заболеваний. Грамотрицательные же имеют более тонкую стенку, которая отделена от мембраны периплазматическим пространством. Однако такая оболочка обладает повышенной прочностью и гораздо сильнее противостоит воздействию антител.

Бактерии в природе играют очень большую роль:

- Цианобактерии (сине-зелёные водоросли) помогают поддерживать необходимый уровень кислорода в атмосфере. Они образуют больше половины всего О2 на Земле.

- Способствуют разложению органических останков, тем самым принимая участие в круговороте всех веществ, участвуют в образовании почвы.

- Фиксаторы азота на корнях бобовых.

- Очищают воды от отходов, к примеру, металлургической промышленности.

- Являются частью микрофлоры живых организмов, помогая максимально усваивать питательные вещества.

- Используются в пищевой промышленности для сбраживания Так получают сыры, творог, алкоголь, тесто.

Внимание!

Помимо положительного значения бактерии играют и отрицательную роль. Многие из них вызывают смертельно опасные заболевания, такие как холера, брюшной тиф, сифилис, туберкулёз

Бактерии

Археи

Ранее их объединяли с бактериями в единое царство Дробянок. Однако со временем выяснилось, что археи имеют свой индивидуальный путь эволюции и сильно отличаются от остальных микроорганизмов своим биохимическим составом и метаболизмом.

Выделяют до 5 типов, самыми изученными считаются эвриархеоты и кренархеоты. Особенности архей таковы:

- большинство из них являются хемоавтотрофами – синтезируют органические вещества из углекислого газа, сахара, аммиака, ионов металлов и водорода;

- играют ключевую роль в круговороте азота и углерода;

- участвуют в пищеварении в организмах человека и многих жвачных;

- обладают более стабильной и прочной мембранной оболочкой за счёт наличия эфирных связей в глицерин-эфирных липидах. Это позволяет археям жить в сильнощелочных или кислых средах, а также при условии высоких температур;

- клеточная стенка, в отличие от бактерий, не содержит пептидогликана и состоит из псевдомуреина.

Что такое нуклеоид

Но самое существенное отличие имеет строение гена прокариот и эукариот. обладают все эти организмы. У эукариот она находится внутри оформленного ядра. Эта двумембранная органелла имеет собственный матрикс, который называется нуклеоплазма, оболочку и хроматин. Здесь осуществляется не только хранение генетической информации, но и синтез молекул РНК. В ядрышках из них в последующем формируются субъединицы рибосом — органелл, отвечающих за синтез белка.

Строение генов прокариот проще. Их наследственный материал представлен нуклеоидом или ядерной областью. ДНК у прокариот не упакованы в хромосомы, а имеют кольцевую замкнутую структуру. В состав нуклеоида также входят молекулы РНК и белка. Последние по функциям напоминают гистоны эукариот. Они участвуют в удвоении ДНК, синтезе РНК, восстановлении химической структуры и разрывов нуклеиновых кислот.

Органеллы прокариот

Строение клетки прокариот и эукариот имеет свои существенные отличия, которые прежде всего заключаются в наличии определенных органелл. Эти постоянные структуры определяют уровень развития организмов в целом. У прокариот большинство из них отсутствует. Синтез белка в данных клетках происходит рибосомах. У водных прокариот содержатся аэросомы. Это газовые полости, которые обеспечивают плавучесть и регулируют степень погружения организмов. Только в клетках прокариот содержатся мезосомы. Эти складки цитоплазматической мембраны возникают только во время использования химических методов фиксации во время подготовки к микроскопии. Органеллами движения бактерий и архей являются реснички или жгутики. А прикрепление к субстрату осуществляют пили. Эти структуры, образованные белковыми цилиндрами, еще называют ворсинками и фимбриями.

Строение и структура клетки бактерии

Цитозоль– полужидкая коллоидная масса из воды (70-80 %) , РНК, ферментов.

Запасные веществаобразуются в клетке в результате обмена веществ. По консистенции их делят на на жидкие (поли-β-оксибутират), полужидкие (сера) и твердые (гликоген):

Безазотистые органические запасные вещества

2. Гранулеза

3. Гликоген

4. Углеводородные гранулы

5. Поли-β-оксимасляная кислота (поли-β-оксибутират)обнаружена только у прокариот

6. Полифосфаты (волютин, или метахроматиновые гранулы)

7. Включения серы

8. Включения карбоната кальция

9. Параспоральные включения

10. R-тела

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АППАРАТ БАКТЕРИЙ

Нуклеоид

Особенности генетического аппарат прокариот:

1) ядра бактерий не имеют ядерной оболочки и ДНК находится в контакте с цитоплазмой;

2) нет разделения на хромосомы и нить ДНК называется бактериальной хромосомой;

3) отсутствует митоз и мейоз.

Ядерный аппарат бактерий называют бактериальным ядром, или нуклеоидом.

Бактериальная хромосома в форме замкнутого кольца – это гигантская суперспирализованная молекула ДНК, не связанная с гистонами.

Репликация ДНК осуществляется полуконсервативно.

В цитоплазме – линейные или кольцевые молекулы внехромосомной ДНК– плазмиды (внехромосомные детерминанты),незамкнутые – релаксированные,замкнутые – сверхспиральные.

Основные свойства бактериальных плазмид:

– способность к автономной репликации.

Плазмиды со строгим контролем репликациииослабленным,

– конъюгативность (трансмиссивность) –способность к самопередаче,

– интегрируемость,

– несовместимость,

– поверхностное исключение,

– инфекционность,

– фенотипические признаки, которые они придают бактериям: устойчивость к антибиотикам, катионам, анионам, мутагенам, бактериоцинам.

Клетки с плазмидами способны вызывать биодеградацию веществ, синтезировать бактериоцины, гемолизин, фибринолизин, токсины, антигены, антибиотики, инсектициды, пигменты, поверхностные антигены; приобретают способность к конъюгации; индуцируют опухоли у растений; осуществляют рестрикцию и модификацию ДНК.

Плазмиды могут объединяться друг с другом или с фаговыми ДНК, образуя коинтеграты.В одной клетке может находиться несколько типов плазмид.

Если плазмиды не могут сосуществовать в одной клетке, их называют несовместимыми.

По расположению:

1) автономные,

2) интегрированные репродуцируются одновременно с бактериальной хромосомой – эписомы.

Плазмиды:

1) трансмиссивные (F- и R-плазмиды), передаваемые при конъюгации;

2) нетрансмиссивные.

Функцииплазмид:

Регуляторные компенсируют дефекты метаболизма, встраиваясь в поврежденный геном.

2. Кодирующие привносят в клетку новую генетическую информацию.

Виды плазмид:

1. F-плазмиды контролируют синтез F-пилей при конъюгации.

2. R-плазмиды – фактор множесственной лекарственной устойчивости.

Неконъюгативные плазмиды.

4. Плазмиды бактериоциногении – способности бактерий продуцировать специфические вещества (колицинами илибактериоцинами), вызывающие гибель бактерий филогенетически родственных видов.

Плазмиды патогенности контролируют вирулентные свойства.

6. Скрытые (криптические) плазмиды.

7. Плазмиды биодеградации.

Бактериальные плазмиды – объекты для изучения репликации и транскрипции ДНК, их используют в генной инженерии и селекции микробов.

Мигрирующие генетические элементы – отдельные участки ДНК, осуществляющие собственный перенос (транспозицию) внутри генома. Их виды:

1. Вставочные (инсерционные) последовательности (IS-элементы).

Транспозоны (Tn-элементы).

3. Умеренные или дефектные бактериофаги.

4. Бактериофаги.

Значение бактерий

Огромна роль бактерий в круговороте веществ в природе. В первую очередь это относится к бактериям гниения (сапрофитам). Их называют санитарами природы. Разлагая остатки растений и животных, бактерии превращают сложные органические вещества в простые неорганические (углекислый газ, воду, аммиак, сероводород).

Бактерии повышают плодородие почвы, обогащая ее азотом.

В нитрифицирующих бактериях протекают реакции, в процессе которых из аммиака образуются нитриты, а из нитритов — нитраты.

Клубеньковые бактерии способны усваивать атмосферный азот, синтезируя азотистые соединения. Они живут в корнях растений, образуя клубеньки. Благодаря этим бактериям, растения получают необходимые им азотистые соединения.

В основном в симбиоз с клубеньковыми бактериями вступают бобовые растения. После их отмирания почва обогащается азотом. Это нередко используется в сельском хозяйстве.

В желудке жвачных животных бактерии разлагают целлюлозу, что способствует более эффективному пищеварению.

Велика положительная роль бактерий в пищевой промышленности.

Многие виды бактерий используются для получения молочнокислых продуктов, сливочного масла и сыра, квашения овощей, а также в виноделии.

В химической промышленности бактерии используются при получении спиртов, ацетона, уксусной кислоты.

В медицине с помощью бактерий получают ряд антибиотиков, ферментов, гормонов и витаминов.

Однако бактерии могут приносить и вред. Они не просто портят продукты питания, но своими выделениями делают их ядовитыми.

Существуют бактерии-паразиты.

Бактериальными болезнями являются тиф, чума, ангина, туберкулез, столбняк и многие другие. Люди заражают друг друга не только при контакте, но и через воду, окружающие предметы.

Споры болезнетворных бактерий могут долго сохранять жизнеспособность, переживать весьма неблагоприятные условия. Поэтому проводятся различные мероприятия, направленные на уничтожение болезнетворных бактерий и их спор: химическая и ультрафиолетовая обработка помещений, проветривание, пастеризация, кипячение, стерилизация.

От многих бактериальных болезней уже изобретены предохранительные прививки. Однако главной защитой является личная гигиена.

Бактерии и археи: отличительные признаки

Долгое время археи вместе с бактериями являлись представителями Царства Дробянки. И действительно, у них много сходных черт строения. Это прежде всего размеры и форма их клеток. Однако биохимические исследования показали, что у них есть ряд сходных черт с эукариотами. Это природа ферментов, под действием которых происходят процессы синтеза РНК и белковых молекул.

Археи освоили практически все среды обитания. Особенно они разнообразны в составе планктона. Первоначально всех архей относили к группе экстремофилов, поскольку они способны обитать и в горячих источниках, и в водоемах с повышенной соленостью, и на глубинах со значительным давлением.

История открытия

Особенности строения и жизнедеятельности прокариот стали известны ученым только в 17 веке. И это несмотря на то, что эти существа существовали на планете с момента ее зарождения. В 1676 году их впервые рассмотрел в оптический микроскоп его создатель Антони ван Левенгук. Как и всех микроскопических организмов, ученый назвал их «анималикулами». Термин «бактерии» появился только в начале 19 столетия. Его предложил известный немецкий естествоиспытатель Христиан Эренберг. Понятие «прокариоты» возникло позже, в эпоху создания электронного микроскопа. Причем сначала ученые установили факт различия в строении генетического аппарата клеток разных существ. Э. Чаттон в 1937 году предложил объединить по этому признаку организмы в две группы: про- и эукариоты. Это деление существует и по сегодняшний день. Во второй половине 20 века было открыто различие среди самих прокариот: архей и бактерий.

Деление

Прокариоты размножаются прямым или бинарным делением – амитозом. К этому процессу клетка никак не подготавливается. Деление начинается с удвоения кольцевой ДНК на мезосоме без образования хромосом.Процесс условно можно разделить на две стадии:

- кариокинез – репликация и расхождение ДНК;

- цитокинез – разделение путём перетяжки всего содержимого клетки.

Каждой дочерней клетке достаётся по одному кольцу ДНК. Однако остальные структуры распределяются неравномерно.

Рис. 3. Деление бактерии.

ДНК бактерий, составляющая нуклеоид, может включать несколько миллионов нуклеотидов. Однако бактерии быстро приспосабливаются к неблагоприятным условиям благодаря постоянному обмену генами, находящимися в коротких ДНК плазмид.

Что мы узнали?

Из урока 10 класса узнали о строении и функциональном назначении органелл прокариотической клетки. К прокариотам относятся бактерии, цианобактерии и археи. Они не имеют ядра, генетическая информация располагается непосредственно в цитоплазме в виде спутанной структуры – нуклеоида. Помимо одной кольцевой ДНК в клетках могут находиться небольшие молекулы ДНК в виде плазмид. Прокариоты размножаются посредством амитоза и способны обмениваться генами.

Вопрос-ответ

В чем различие строения клеток прокариот и эукариот?

Основное различие прокариот и эукариот состоит в том, что в клетках прокариот генетический материал располагается непосредственно в цитоплазме и представлен нуклеоидом, содержащим чаще всего замкнутую в кольцо молекулу ДНК. У эукариот генетический материал отделен ядерной оболочкой и, соответственно, заключен в ядре.

В чем особенности строения прокариотической клетки?

В клетках прокариот нет оформленного ядра. Их наследственный материал представлен одной кольцевой молекулой ДНК. Имеются также плазмиды — небольшие молекулы ДНК. Поверхностный аппарат клетки состоит из цитоплазматической мембраны и клеточной стенки.

Кто такие эукариоты и прокариоты?

Эукариотами, в частности, являются животные, грибы и растения. Организмы, в клетках которых ядра нет (бактерии и археи), называются прокариотами. Вирусы, вироиды и пр. Не относятся ни к прокариотам, ни к эукариотам, более того, даже вопрос, считать ли их живыми организмами, является дискуссионным.

В чем разница между прокариотической и эукариотической клеткой?

Существует два основных типа клеток: прокариоты и эукариоты. Прокариоты — это клетки, у которых нет ядра и связанных с мембраной органелл. Они имеют более простую структуру и включают бактерии и археи. Однако эукариотические клетки имеют ядро и связанные с мембраной органеллы.

Советы

СОВЕТ №1

Изучите основные отличия между прокариотами и эукариотами, такие как наличие ядра, размер клеток и структура клеточной мембраны. Создайте таблицу, в которой будут перечислены эти характеристики, чтобы легче запомнить информацию.

СОВЕТ №2

Используйте визуальные материалы, такие как схемы и картинки, чтобы лучше понять строение клеток. Попробуйте нарисовать клетки прокариот и эукариот, отмечая их ключевые компоненты, такие как рибосомы, митохондрии и хлоропласты.

СОВЕТ №3

Обсуждайте тему с одноклассниками или друзьями. Объясняя материал друг другу, вы сможете лучше усвоить информацию и выявить пробелы в своих знаниях.

СОВЕТ №4

Посмотрите документальные фильмы или образовательные видео о клетках, чтобы увидеть их в действии. Это поможет вам понять, как клетки функционируют и какие процессы происходят внутри них.