Тонкости строения

Для начала стоит детально рассмотреть второй вариант. Клетка бактерии является уникальным фрагментом, который полностью «запечатан» в плотную, прочную оболочку. Данный слой принято называть поверхностным. Он находится вне цитоплазматической мембраны. Именно поэтому его называют клеточной стенкой. Каковы функции и задачи этого слоя? Поскольку стенка имеет довольно прочную структуру, на нее «возложены» обязанности по:

- выполнению опорной функции;

- обеспечению эффективной защиты;

- формированию определенной, индивидуальной и постоянной формы, которая может быть различной.

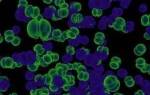

Клетка бактерии уникальна в том, что может быть представлена в формате кокка (круг) или палочки. Клеточная стенка является своеобразным наружным скелетом. Именно данный факт позволяет говорить о том, что плотная и надежная оболочка выступает причиной сходства данных организмов с клетками разнообразных растений. В то же самое время этот критерий становится и отличием от строения организма животного белка. Они имеют кардинально иную структуру. Дело заключается даже не в содержании определенных фрагментов.

Врачи отмечают, что основное отличие клеток бактерий от клеток животных и растений заключается в их структуре. Бактериальные клетки являются прокариотами, что означает отсутствие ядра и мембранных органелл. В отличие от них, клетки животных и растений — это эукариоты, у которых есть четко оформленное ядро, содержащее ДНК, а также различные органеллы, такие как митохондрии и эндоплазматический ретикулум.

Кроме того, у бактерий отсутствует клеточная стенка, характерная для растительных клеток, что придаёт им гибкость. Врачи также подчеркивают, что бактерии размножаются бесполым путем, в то время как клетки животных и растений могут делиться как бесполым, так и половым способом. Эти различия имеют важное значение для понимания биологических процессов и разработки методов лечения инфекционных заболеваний.

Химический состав

Важной характеристикой живой клетки является ее химический состав. Клеточное вещество бактерий, растений и животных представляет собой сложный двухфазный коллоид:

Клеточное вещество бактерий, растений и животных представляет собой сложный двухфазный коллоид:

- цитоплазматический матрикс, способный переходить от жидкого до твердого агрегатного состояния;

- мембранная система, выполняющая роль более жидкой составляющей.

Элементарный клеточный состав насчитывает более 70 единиц и в процентном соотношении по убыванию распределяется следующим образом:

- кислород – 65%;

- углерод -18%;

- водород — 10%;

- азот — 3%;

- кальций, калий, фосфор, хлор и сера.

Данная группа химических элементов присутствует всегда в значительном количестве и носит название макроэлементов.

Микроэлементы, такие как медь, марганец, селен, кобальт и другие, также являются обязательной частью клетки, но необходимы в малых количествах.

Неорганика организмов

Исключительное значение для жизнедеятельности любой формы – бактерий, растений, грибов или животных – имеет вода.

Это неорганическое соединение является:

- средой для проведения реакций;

- растворителем химических веществ;

- частью механизма выведения продуктов обмена;

- гарантом стабильного температурного режима прокариотов и эукариотов.

Кроме воды, в структуре присутствуют минеральные соли, они являются частью клеточной протоплазмы.

Клетки бактерий, животных и растений имеют свои уникальные особенности, которые определяют их функции и поведение. Одним из главных отличий является наличие клеточной стенки. Бактерии окружены жесткой клеточной стенкой, которая защищает их и придает форму, тогда как животные клетки этой стенки не имеют, что позволяет им быть более подвижными и разнообразными по форме. Растительные клетки также имеют клеточную стенку, но она состоит из целлюлозы, что делает их более прочными.

Кроме того, в клетках растений находятся хлоропласты, отвечающие за фотосинтез, что отсутствует у бактерий и животных. Бактерии, в свою очередь, могут иметь различные метаболические пути, позволяющие им выживать в экстремальных условиях. Наконец, ядро у бактерий не оформлено в виде мембранной структуры, как у животных и растений, что делает их генетический материал более доступным для обмена и мутаций. Эти различия подчеркивают разнообразие жизни на Земле и адаптацию организмов к своим условиям обитания.

Органические соединения

Основными органическими соединениями, участвующими в строении и жизнедеятельности организмов бактерий, растений, грибов и животных, являются углеводы (простые и сложные), липиды, стероиды, белки, АТФ и нуклеиновые кислоты.

Роль биологических молекул в живых организмах заключается в следующем:

- углеводы (соединение углерода, водорода и кислорода) являются составной частью мембранных систем и важнейшим энергетическим источником;

- липиды (соединение спиртов и жирных кислот) играют роль накопителей энергии;

- стероиды – данные вещества являются гормонами;

- белки – сложные соединения со значительной молекулярной массой; являются строительным материалом, а также катализаторами, гормонами, токсинами и антителами, вследствие деструкции становятся источниками энергии;

- АТФ – осуществляет обмен энергии и вещества, является источником энергии для биохимических процессов;

- нуклеиновые кислоты – ДНК и РНК – являются носителями генетической информации.

Особенности размножения прокариотов и эукариотов

Сравнительная характеристика процесса пролиферации (размножения) доядерных и ядерных организмов выявляет различные процессы, протекающие при размножении в клетках прокариотов и эукариотов.

Размножение безъядерной клетки осуществляется простым делением на 2 равноценные по размеру и составу части, каждая из которых является носителем одинаковой генетической информации.

Эукариотические клетки размножаются по одному из двух механизмов:

- митоз – непрямое деление, основное для ядерных форм; происходит деление ядра с образованием родительского набора хромосом в каждом из дочерних ядер, далее происходит деление самой клетки;

- мейоз – деление клетки с уменьшением хромосомного набора вдвое – образуются гаметы, при оплодотворении происходит слияние гамет, новый организм имеет полный набор хромосом.

Независимо от того, является клетка прокариотом или эукариотом, она всегда связана с жизнью. В отсутствии клетки жизни не существует.

Особенности прокариотов

Бактерии (прокариоты) – это самые древние существа на планете, имеющие определенные особенности в строении, которыми не обладают животные. Они состоят из:

- Клеточной стенки, благодаря которой бактерия защищена.

- Защитной капсулы.

- Ядерного вещества. Именно в нем и находятся генетические данные, которые имеет бактерия. В этом заключается одна из особенностей, так как животное имеет оформленную органеллу, содержащую ДНК.

- Жгутиков, служащих средством, благодаря которому бактерия передвигается.

- Цитоплазмы.

Одноклеточные бактерии не имеют оформленного ядра, поэтому функцию передачи данных выполняет определенная внутриклеточная область, которая называется нуклеоидом. Жидкость, в которой содержатся все составляющие клетки, окружена капсулой. Одна из особенностей строения прокариотов заключается в том, что при необходимости они могут изменять свою форму (спорообразование), а после окончания неблагоприятных воздействий принимать стандартную. Животное не обладает такими возможностями.

Сохранение их обеспечено не только численностью и возможностью приспосабливаться к внешней среде. Их споры могут храниться сотни лет, что способствует их выживанию. Образование этих защищенных клеток может происходить в случае, когда около организма наблюдается большое скопление продуктов обмена или же ощущается нехватка питательных веществ. Такой механизм способствует сохранению генетического материала и передаче его в будущем.

Грибы

У грибов более простое строение. У них есть:

- оболочка;

- протопласт;

- вакуоли.

Для большей наглядности отличий, которые имеет бактерия и животное, можно рассмотреть таблицы, которые есть в разных учебных пособиях. Отличием эукариотов от других видов организмов является то, что они освоили большее количество сред обитания, ведь эти микроорганизмы можно встретить даже там, где наблюдаются очень высокие температуры. Это означает, что они имеют возможность приспосабливаться к окружающей среде более эффективно, при этом количество представителей остается очень большим.

Стоит отметить, что, несмотря на преимущество прокариотов над животными и другими видами благодаря выживаемости, компенсируется возможность изменять генетическую информацию животным благодаря половому размножению. Это делает возможным улучшение способности приспосабливаться к окружающей среде.

Прокариотические клетки

Эукариотические клетки животных и растений также отличаются от прокариотических клеток, таких как бактерии. Прокариоты обычно являются одноклеточными организмами, тогда как животные и растительные клетки обычно многоклеточные. Эукариоты более сложны и больше, чем прокариоты. К клеткам животных и растений относятся многие органеллы, не обнаруженные в прокариотических клетках. Прокариоты не имеют истинного ядра, поскольку ДНК не содержится в мембране, а свернута в области цитоплазмы, называемой нуклеоидом. В то время как животные и растительные клетки размножаются митозом или мейозом, прокариоты чаще всего размножаются с помощью деления или дробления.

Особенности других видов

Животные, как и грибы с растениями, имеют определенное строение клетки. В ней есть:

- Ядро.

- Внутриклеточная жидкость.

- Митохондрии.

- Эндоплазматическая сеть.

- Аппарат Гольджи.

- Цитоплазматическая мембрана.

Основным компонентом клетки растений и грибов является ядро, в котором содержится генетическая информация. В этой части происходит синтез РНК при помощи рибосом, которые выполняют важные функции, обеспечивающие жизнедеятельность. Как правило, форма ядра у большинства эукариотов сферическая.

В цитоплазматической мембране есть поры, через которые клетка способна выделять продукты жизнедеятельности и принимать различные питательные вещества. Наружная оболочка с внутренней стороны имеет разветвления. Мембрана предназначена для того, чтобы производить обмен между клеткой и средой.

Морфология

Животные и растения – многоклеточные эукариотические организмы. Это значит, что все ткани их организмов состоят из живых эукариот. Несмотря на то, что у всех эукариот есть симбионты-прокариоты, симбионты не рассматриваются как часть их организмов, а имеют отдельную классификацию.

Бактерии – одноклеточные организмы, которые состоят из одной прокариотической клетки. Есть много видов прокариотических организмов, которые живут колониями, но колонии не становятся многоклеточным существом.

Одинаковые структурные элементы клеток животных и бактерий:

- клеточная мембрана;

- цитоплазма;

- рибосомы;

- ДНК – носители наследственной информации;

- органоиды для пространственного перемещения (жгутики, реснички и т.д.).

Это основные детали, которые позволяют обособить клеточное пространство от внешнего мира, создать в клетке среду для обмена веществ и передавать наследственную информацию при размножении.

Кроме этих органоидов, в эукариотических единицах животных присутствуют:

- ядро (структура для хранения ДНК);

- десмосомы, которые обеспечивают связь между эукариотами, что дает возможность образовывать многоклеточные организмы;

- центриоли (нужны для процесса деления);

- митохондрии (обеспечивают энергией);

- лизосомы (расщепляют органику).

Есть еще ряд других органелл, которые синтезируют сложные белки внутри клеточного пространства, транспортируют эти белки, а также поддерживают клетку в напряженном состоянии. Бактериям эти функции не нужны.

Большинство органоидов (клеточных единиц) животных возникли в результате повышенных потребностей большой эукариоты. В сравнении с ней прокариотическая монада практически автономна, и ей не нужно создавать дополнительный функционал для преодоления дополнительных трудностей, связанных с общим усложнением системы.

Существует ли нечто общее с прочими структурами?

Если провести сравнение структуры бактерий с клетками животных белков, то сходны они только в одном. И те, и другие имеют прочную оболочку. Наличие стенки их объединяет. Здесь есть гораздо больше различий. Чтобы указать на то, в чем состоит принципиальная разница, потребуется провести сравнение бактерий грибов не только с животными, но и растениями. Все они сходны в том, что имеют:

- лизосомы;

- ядро;

- митохондрии;

- эндоплазматический ретикулум;

- комплекс Гольджи.

Все перечисленные элементы есть у растений, грибов и животных. Этот фактор подразумевает выполнение единых функций и задач. Однако еще большего внимания заслуживают отличия. Таковые есть у всех клеток. Прежде всего, стоит отметить наличие белка. Данный компонент не всегда присутствует в системе. Например, структура клеток растений в отличие от животных, имеет уникальную стенку. Она создана из целлюлозы.

Также стоит отметить иную особенность. У клеток растений есть такие органеллы, которые присутствуют у животных и грибов. Речь идет о наличии вакуолей. А вот пластиды у последних разновидностей отсутствуют. Функции данных категорий заключается в необходимости держать форму, когда полностью отсутствует скелет. Растениям и животным необходимы вакуоли.

Что касается грибов, то здесь существуют собственные тонкости строения. Удивительная особенность этого организма заключается в том, что он имеет обособленное положение. Их клетки вобрали в себя признаки, свойственные для животных структур и растительных систем. Как и животным белкам, им присущ тип питания, относящийся к категории гетеротрофного. У грибов имеется клеточная оболочка, в которой присутствует хитин. Они запасают такое вещество, как гликоген.

Все эти свойства роднят их с животными организмами. Однако отличает их тот факт, что рост грибов неограничен. Они питаются посредством всасывания полезных элементов. Также данные организмы не имеют возможности передвигаться. Все это придает им схожесть с растениями.

Ключевые вехи развития клеточной теории

Сам термин «клетка» впервые применил в 1665 году Р. Гук («Микрография») при описании структуры пробки.

В 70-е годы 17 века М. Мальпиги и Н. Грю исследовали клеточное строение растений.

В это же время А. Левенгук открыл и описал бактерии – одноклеточные организмы.

Исследование в 17 и 18 веках носило эпизодический характер, и в связи с несовершенством микроскопов возникало множество ошибочных предположений о клеточном строении.

В 19 веке теория о клеточном строении организмов получила дополнительное подтверждение, что явилось следствием конструктивного усовершенствования оптических микроскопов, в частности использования ахроматических линз.

Ф. Линк и Молднхоуэр на примере растений доказывают, что клетка является обособленной структурой организма, Ф. Мейен описывает клеточный обмен как процесс, самостоятельный для каждой клетки.

Значительный вклад в создание клеточной теории сделал Пуркинье и его ученики. Они проводили исследования животных тканей, в частности тканей человека, и сопоставляли полученные данные с имеющейся информацией по растительным клеткам. Я. Пуркинье первым открыл и описал протоплазму клетки (1825 г.) Однако вывод о гомологии клеток растений и животных в то время сделан не был.

Р. Броун в 1831 году впервые описал клеточное ядро и выдвинул предположение, что оно является частью клетки растений.

В 1838 г. немецкие ученые М. Шлейден (ботаник) и Т. Шванн (зоолог) независимо друг от друга пришли к идее, что живой организм (у М. Шлейдена – растение, а у Т. Шванна – животное) состоит из отдельных клеток.

Опираясь на разработки своих предшественников, М. Шлейден и Т. Шванн сформулировали основы клеточной теории (1838-39 гг.) живых организмов – бактерий, растений и животных.

В чем заключается особенность?

Необходимо сразу же отметить, что клетки бактерий и животных – это принципиально разные системы. У второго типа организмов они имеют мягкий поверхностный слой. Что касается бактерий, то их уникальная особенность состоит в том, что внутреннее содержимое имеет поразительно высокое осмотическое давление. Оно настолько высоко, что в несколько десятков раз отличается от тех же параметров во внешнем мире. Если бы структура не обладала столь прочной и надежной защитой, она мгновенно бы деформировалась.

Что еще является индивидуальной особенностью клеток бактерии? У структуры есть не только необычайно прочная стенка. Очень важный показатель состоит в том, что ее строительный материал:

- значительно увеличивается с течением времени;

- может существенно меняться;

- в пересчете на сухое вещество составляет 10-50% от общей массы.

Сегодня есть много бактерий, которые наряду с растениями и животными были детально изучены исследователями. Какие же результаты дали научные изыскания? Можно было убедиться в том, что они немного сходны по структуре, но в то же самое время имеют разительные отличия.

Преобладающий компонент, формирующий стенки и делающий их жесткими, – это муреин. Данный компонент является органическим веществом, имеющим довольно сложную структуру. В нем есть несколько сахаров, которые дают около 5 аминокислот, азот и несколько аминосахаров. Однако в нем не было обнаружено белка. Что примечательно, стенки клеток бактерий получили нетривиальную форму. Учеными она обозначена как D-стереоизомеры. В природе, в частности у растений и животных, такие системы встречаются крайне редко.

Основные положения теории М. Шлейдена и Т. Шванна

Важнейшее значение в изучении и понимании процессов в живых организмах имели следующие положения выдвинутой теории:

- все живые организмы состоят из клеток;

- рост растений и животных происходит в результате размножения клеток.

Значимый вклад в развитие клеточной теории внес (1858 г.) Р. Вирхов, выдвинув положение, что клетка бактерий, растений или животных возникает только из клетки, и других возможностей не существует.

Современная теория является развитием положений М. Шлейдена и Т. Шванна, опирающимся на возросшие технические возможности. Она включает в себя следующие ключевые положения о клетке:

- она является элементарной единицей практически всех живых организмов, исключение составляют неклеточные формы – вирусы;

- у бактерий, растений и животных они гомологичны (сходны по основным свойствам и отличаются по второстепенным);

- размножаются путем деления, то есть новые клетки всегда возникают из предыдущих клеточных тканей.

Все живое состоит из клеток. В свете этого постулата ученые не пришли к единому мнению, следует ли считать фаги (вирусы) живыми организмами, ведь основные признаки живого (размножение, обмен веществ и др.) у них отсутствуют и могут проявляться лишь в чужом организме, а сами фаги являются вне ее лишь достаточно сложным химическим соединением.

По своей сути, фаги являются облигатными (не живут вне тела хозяина) паразитами. Они распространены так же широко, как и все другие организмы – воздух, водоемы и суша населены не только ядерными и доядерными формами жизни, но и фагами, которые могут поражать как прокариотов, так и эукариотов.

Фаги являются самой распространенный формой органической материи – в водоемах их содержится огромное количество – в 1 мл воды насчитывается до единиц фагов.

Известно, что вирусы могут поражать не только бактерии, такие фаги называют бактериофагами, но и всех эукариотов – растения, грибы и животных. Таким образом, роль фагов становится очевидной – они являются важным звеном в механизме регуляции численности всего живого на планете.

Вопрос-ответ

Какова структура клеточной мембраны у бактерий по сравнению с животными и растениями?

Клеточная мембрана бактерий состоит из фосфолипидного слоя, подобно клеткам животных, но у них отсутствует стерол, который присутствует в мембранах животных. У растительных клеток мембрана окружена жесткой клеточной стенкой, состоящей из целлюлозы, что отличает их от бактерий и животных.

Каковы основные функции клеток бактерий и как они отличаются от функций клеток животных и растений?

Клетки бактерий выполняют все основные функции жизни, такие как обмен веществ и размножение, но они делают это без специализированных органелл, таких как митохондрии или хлоропласты, которые есть у животных и растений. Бактерии используют клеточную мембрану для осуществления процессов, которые у эукариот происходят в органеллах.

Почему бактерии считаются прокариотами, а клетки животных и растений – эукариотами?

Бактерии относятся к прокариотам, потому что их клетки не имеют ядра и других мембранных органелл. В отличие от них, клетки животных и растений являются эукариотами, так как они имеют четко оформленное ядро и множество специализированных органелл, что позволяет им выполнять более сложные функции.

Советы

СОВЕТ №1

Изучите основные компоненты клеток: бактерий, животных и растений. Понимание структуры клеточной мембраны, цитоплазмы и органелл поможет вам лучше усвоить различия между этими типами клеток.

СОВЕТ №2

Обратите внимание на функции клеток. Например, бактерии могут выполнять процессы, которые не характерны для клеток животных и растений, такие как фотосинтез или азотфиксация. Это поможет вам понять, как различия в структуре влияют на функции.

СОВЕТ №3

Используйте визуальные материалы, такие как схемы и микрофотографии, чтобы наглядно увидеть различия между клетками. Визуализация поможет лучше запомнить информацию и понять сложные концепции.

СОВЕТ №4

Проводите эксперименты с микроскопом, чтобы наблюдать клетки разных организмов в действии. Практический опыт поможет закрепить теоретические знания и развить навыки научного наблюдения.