Классификационное деление прокариотов

Видовое разнообразие этих безъядерных огромно: наука описала только 10000 видов, а предположительно существует более миллиона видов бактерий. Их классификация крайне сложна и осуществляется, опираясь на общность следующих признаков и свойств:

- морфологических – форма, способ передвижения, способность к спорообразованию и другие);

- физиологических – дыхание кислородом (аэробные) или бескислородный вариант (анаэробные бактерии), по характеру продуктов метаболизма и другие;

- биохимических;

- сходство генетических характеристик.

К примеру, морфологическая классификация по внешнему виду подразделяет все бактерии как:

Среди компульсивных анаэробов мы помним бактерию столбняка. Его споры гнездятся в глубоких слоях почвы, где кислород не достигает. Если они попадают в глубины не дезинфицированной раны, они развиваются, вызывая заболевание. Ботулинический токсин, который устойчив к неадекватной обработке консервированных овощей, является анаэробным. Все «препараты», не находясь в контакте с воздухом, развиваются, производя яд, токсин, который смертен в небольших количествах. Необязательные анаэробы являются необязательными, а не сальмонеллы, которые могут вызывать тиф и лактобациллы, которые вызывают ферментацию молока.

- палочковидные;

- извилистые;

- шаровидные.

Классификация физиологическая по отношению к кислороду делит все прокариоты на:

- анаэробные – микроорганизмы, дыхание которых не требует наличия свободного кислорода;

- аэробные – микроорганизмы, нуждающиеся в кислороде для своей жизнедеятельности.

Врачи единодушно подчеркивают, что жизнь на Земле невозможна без участия анаэробных и аэробных бактерий. Эти микроорганизмы играют ключевую роль в экосистемах, обеспечивая процессы, необходимые для поддержания жизни. Анаэробные бактерии, обитающие в бескислородных средах, участвуют в разложении органических веществ, что способствует образованию питательных веществ для растений. Аэробные бактерии, в свою очередь, необходимы для процессов дыхания и разложения, что обеспечивает баланс в атмосфере. Врачи отмечают, что без этих бактерий не было бы ни кислорода, ни углерода, необходимых для существования большинства живых организмов. Таким образом, их вклад в биосферу нельзя переоценить, и понимание их роли имеет важное значение для медицины и экологии.

Дифференциально — диагностические питательные среды

- Среды Гисса («пестрый ряд»)

- Среда Ресселя (Рассела)

- Среда Эндо

- Среда Плоскирева или бактоагар «Ж»

- Висмут-сульфитный агар

Среды Гисса: К 1 % пептонной воде добавляют 0,5 % раствор определенного углевода (глюкоза, лактоза, мальтоза, маннит, сахароза и др.) и кислотно-щелочной индикатор Андреде, разливают по пробиркам, в которые помещают поплавок для улавливания газообразных продуктов, образующихся при разложении углеводородов.

Среда Ресселя (Рассела) применяется для изучения биохимических свойств энтеробактерий(шигелл, сальмонелл). Содержит питательный агар-агар, лактозу, глюкозу и индикатор (бромтимоловый синий).

Цвет среды травянисто-зелёный. Обычно готовят в пробирках по 5 мл со скошенной поверхностью. Посев осуществляют уколом в глубину столбика и штрихом по скошенной поверхности.

Среда Плоскирева (бактоагар Ж) — дифференциально-диагностическая и селективная среда, поскольку подавляет рост многих микроорганизмов, и способствует росту патогенных бактерий (возбудителей брюшного тифа, паратифов, дизентерии). Лактозоотрицательные бактерии образуют на этой среде бесцветные колонии, а лактозоположительные — красные. В составе среды — агар, лактоза, бриллиантовый зелёный, соли желчных кислот, минеральные соли, индикатор (нейтральный красный).

Висмут-сульфитный агар предназначен для выделения сальмонелл в чистом виде из инфицированного материала. Содержит триптический гидролизат, глюкозу, факторы роста сальмонелл, бриллиантовый зелёный и агар. Дифференциальные свойства среды основаны на способности сальмонелл продуцировать сероводород, на их устойчивости к присутствию сульфида, бриллиантового зелёного и лимоннокислого висмута. Маркируются колонии в чёрный цвет сернистого висмута (методика схожа со средой Вильсона-Блера).

Биологические методы

К биологическим методам относят совместное выращивание анаэробов и аэробов. Последние удаляют из среды кислород, создавая условия для роста своих «сожителей». В качестве сорбирующих агентов могут использовать и факультативно-анаэробные бактерии.

Существует две модификации данного метода:

- Посев двух культур на разные половины чашки Петри, которую затем закрывают крышкой.

- Посев с использованием «часового стекла», содержащего среду с аэробной бактерией. Таким стеклом накрывают чашку Петри, сплошным слоем засеянную анаэробной культурой.

Иногда аэробные микроорганизмы используют на этапе подготовки жидкой питательной среды для инокуляции анаэробов. После удаления остаточного кислорода аэроба (например, E. colli) убивают нагреванием, а затем засевают нужную культуру.

Жизнь на Земле во многом зависит от бактерий, как аэробных, так и анаэробных. Эти микроскопические организмы играют ключевую роль в экосистемах, обеспечивая процессы, без которых существование других форм жизни было бы невозможно. Аэробные бактерии, использующие кислород, участвуют в разложении органических веществ, способствуя образованию питательных веществ, необходимых для растений. Анаэробные бактерии, в свою очередь, обитают в условиях, где кислорода нет, и участвуют в процессах, таких как брожение и разложение, что также важно для круговорота веществ в природе.

Многие ученые подчеркивают, что без этих микроорганизмов жизнь на планете была бы совершенно иной. Они не только поддерживают баланс в экосистемах, но и влияют на климат, участвуя в углеродном и азотном циклах. Люди начинают осознавать важность этих бактерий, и исследования в области микробиологии открывают новые горизонты для понимания их роли в здоровье человека и окружающей среды. Таким образом, бактерии становятся неотъемлемой частью нашего существования, и их значение нельзя недооценивать.

Профилактика

Какой результат будет от лечения? Это во многом зависит от вида возбудителя, места нахождения очага инфекции, своевременной диагностики и правильно подобранного лечения. Врачи обычно при таких заболеваниях дают осторожный, но благоприятный прогноз. При запущенных стадиях заболевания с высокой долей вероятности можно говорить о летальном исходе пациента.

Следующая статья.

Анаэробные бактерии – это те, которые в отличие от аэробных бактерий, способны выживать и расти в среде с небольшим количеством кислорода или его полным отсутствием. Многие из этих микроорганизмов живут на слизистых (во рту, во влагалище) и в кишечнике человека, становясь причиной инфекции при повреждении тканей.

Примерами самых известных заболеваний и состояний, к которым такие бактерии приводят, являются синусит, инфекции ротовой полости, акне, воспаление среднего уха, гангрены и абсцессы. Также они могут попадать и извне через рану или при употреблении зараженной пищи, вызывая такие страшные заболевания, как ботулизм, . Но кроме вреда, некоторые виды приносят пользу человеку, например, превращая в толстой кишке токсичные для него сахара растительного происхождения в полезные для ферментации. Также анаэробные бактерии на ряду с аэробными играют свою важную роль в экосистеме, принимая участие в разложении останков живых существ, но не такую большую, как грибы в этом плане.

Все ли бактерии дышат кислородом?

Не все знают, что кислород не всегда является обязательным компонентом в цепи дыхания. Он играет, прежде всего, роль акцептора электронов, поэтому данный газ хорошо окисляется и взаимодействует с протонами водорода. АТФ — это та причина, по которой все живые организмы дышат. Однако многие виды бактерий обходятся без кислорода, и все равно получают такой заветный источник энергии, как аденозинтрифосфат. Как дышат бактерии такого типа?

Соавторы Техасского университет Дирк Шульц-макулы и Луи Аруин предположили, что атмосфера Венеры имеет микроорганизмы, которые связывают диоксид серы с окисью углерода и, возможно, сероводородом или сульфидом карбонила. Таким образом ведут себя и некоторые из древних бактерий на Земле — архей-экстремофилов.

Он характеризуется периферическим параличом. Он бежит тяжело, с высокой летальностью. Они могут выжить в течение десятилетий в почве. В анаэробной среде споры могут стать бактериями и начать производить экзотоксин, который является самым сильным ядом. Ботулинический токсин состоит из нейротоксина и гемагглютинина. Основным патогенным фактором является нейротоксин. Ботулинический токсин является высокотоксичным, но термолабильным — инактивируется при нагревании до 100 ° С в течение 15 минут. Он может использоваться как биологическое оружие, но также для лечения косоглазия, блефароспазма, сглаживания морщин, мигрени, повышенной мускульной жесткости.

Процесс дыхания в нашем организме протекает на протяжении двух стадий. Первая из них — анаэробная — не требует наличия кислорода в клетке, и для нее необходимы только источники углерода и акцепторы протонов водорода. Вторая стадия — аэробная — протекает исключительно в присутствии кислорода и характеризуется большим количеством поэтапных реакций.

Через фекалии животных его споры попадают в почву и могут легко загрязнять пищевые продукты — фрукты, овощи, мясо, рыбу. Когда пища не сохраняется должным образом, некоторые из спор сохраняют свою жизнеспособность. В анаэробных условиях и температурах 30-37 ° С споры превращаются в вегетативные формы, которые размножаются и производят экзотоксин. Чаще всего это домашние продукты, колбасы, рыба.

Продукты без изменений пахнут, цвет и вкус, редко ударяют банок. — разлив спор в поврежденных тканях — раневой ботулизм. — проглатывание спор, которые продуцируют экзотоксин ботулина в желудочно-кишечном тракте младенцев — грудного вскармливания ботулизма. — аэрозольный механизм — получение токсина на слизистых оболочках верхних дыхательных путей при использовании в качестве биологического оружия. Ботулизм происходит в виде спорадических случаев, небольших семейных вспышек или вспышек, связанных с общественным питанием.

У бактерий, которые не усваивают кислород и не используют его для дыхания, протекает только анаэробная стадия. По ее окончанию микроорганизмы также получают АТФ, однако его количество очень сильно отличается от того, которое получаем мы после прохождения сразу двух стадий дыхания. Получается, что не все бактерии дышат кислородом.

Общие методы культивирования для анаэробных организмов

GasPak — система химическим путём обеспечивает постоянство газовой смеси, приемлемой для роста большинства анаэробных микроорганизмов. В герметичном контейнере, в результате реакции воды с таблетками боргидрида натрия и бикарбоната натрия образуется водород и диоксид углерода. Водород затем реагирует с кислородом газовой смеси на палладиевом катализаторе с образованием воды, уже вторично вступающей в реакцию гидролиза боргидрида.

Данный метод был предложен Брюером и Олгаером в 1965 году. Разработчики представили одноразовый пакет, генерирующий водород, который был позднее усовершенствован ими до саше, генерирующих двуокись углерода и содержащих внутренний катализатор.

Метод Цейсслера применяется для выделения чистых культур спорообразующих анаэробов. Для этого производят посев на среду Китт-Тароцци, прогревают 20 мин при 80 °C (для уничтожения вегетативной формы), заливают среду вазелиновым маслом и инкубируют 24 ч в термостате. Затем производят посев на сахарно-кровяной агар для получения чистых культур. После 24-часового культивирования интересующие колонии изучаются — их пересеивают на среду Китт-Тароцци (с последующим контролем чистоты выделенной культуры).

Метод Фортнера

Метод Фортнера — посевы производят на чашку Петри с утолщённым слоем среды, разделённым пополам узкой канавкой, вырезанной в агаре. Одну половину засевают культуру аэробных бактерий, на другую — анаэробных. Края чашки заливают парафином и инкубируют в термостате. Первоначально наблюдают рост аэробной микрофлоры, а затем (после поглощения кислорода) — рост аэробной резко прекращается и начинается рост анаэробной.

Метод Вейнберга используется для получения чистых культур облигатных анаэробов. Культуры, выращенные на среде Китта-Тароцци, переносят в сахарный бульон. Затем одноразовой пастеровской пипеткой материал переносят в узкие пробирки (трубки Виньяля) с сахарным мясо-пептонным агаром, погружая пипетку до дна пробирки. Засеянные пробирки быстро охлаждают, что позволяет фиксировать бактериальный материал в толще затвердевшего агара. Пробирки инкубируют в термостате, а затем изучают выросшие колонии. При обнаружении интересующей колонии на её месте делают распил, материал быстро отбирают и засеивают на среду Китта-Тароцци (с последующим контролем чистоты выделенной культуры).

Метод Перетца

Метод Перетца — в расплавленный и охлаждённый сахарный агар-агар вносят культуру бактерий и заливают под стекло, помещённое на пробковых палочках(или фрагментах спичек) в чашку Петри. Метод наименее надежен из всех, но достаточно прост в применении.

Токсичность кислорода и его форм для анаэробных организмов

Среда с содержанием кислорода является агрессивной по отношению к органическим формам жизни. Это связано с образованием активных форм кислорода в процессе жизнедеятельности или под действием различных форм ионизирующего излучения, значительно более токсичных, чем молекулярный кислород O 2 . Фактор, определяющий жизнеспособность организма в среде кислорода — наличие у него функциональной антиоксидантной системы, способной к элиминации:супероксид-аниона(O 2 −),перекиси водорода (H 2 O 2), синглетного кислорода (O .), а также молекулярного кислорода (O 2) из внутренней среды организма. Наиболее часто подобная защита обеспечивается одним или несколькими ферментами:

- супероксиддисмутаза , элиминирующая супероксид-анион(O 2 −) без энергетической выгоды для организма

- каталаза , элиминирующая перекись водорода (H 2 O 2) без энергетической выгоды для организма

- цитохром— фермент, отвечающий за перенос электронов от NAD H к O 2 . Этот процесс обеспечивает существенную энергетическую выгоду организму.

Аэробные организмы содержат чаще всего три цитохрома, факультативные анаэробы — один или два, облигатные анаэробы не содержат цитохромов.

Анаэробные микроорганизмы могут активно воздействовать на среду, создавая подходящий окислительно-восстановительный потенциал среды (напр. Cl.perfringens). Некоторые засеянные культуры анаэробных микроорганизмов, прежде чем начать размножаться, снижают pH 2 0 с величины до , ограждая себя восстановительным барьером, другие — аэротолерантные — в процессе жизнедеятельности продуцируют перекись водорода, повышая pH 2 0 .

При этом характерным только для анаэробов является гликолиз , который в зависимости от конечных продуктов реакции разделяют на несколько типов брожению :

- молочнокислое брожение — род Lactobacillus ,Streptococcus , Bifidobacterium , а также некоторые ткани многоклеточных животных и человека.

- спиртовое брожение — сахаромицеты , кандида (организмы царства грибов)

- муравьинокислое — семейство энтеробактерий

- маслянокислое — некоторые виды клостридий

- пропионовокислое — пропионобактерии(например, Propionibacterium acnes)

- брожение с выделением молекулярного водорода — некоторые виды клостридий , ферментация Stickland

- метановое брожение — например, Methanobacterium

В результате расщепления глюкозы расходуется 2 молекулы, а синтезируется 4 молекулы АТФ . Таким образом общий выход АТФ составляет 2 молекулы АТФ и 2 молекулы НАД·Н 2 . Полученный в ходе реакции пируват утилизируется клеткой по-разному в зависимости от того, какому типу брожения она следует.

Анаэробное деструктивное сообщество бактерий

Данный тип микробиоты образуется в богатых органикой экологических нишах, в которых кислород практически полностью израсходован (затапливаемые почвы, подземные гидросистемы, илистые отложения и т.д.). Здесь происходит ступенчатая деградация органических соединений, осуществляемая двумя группами бактерий:

- первичные анаэробы отвечают за первый этап дессимиляции органики;

- вторичные анаэробы – это микроорганизмы с метаболизмом дыхательного типа.

Среди первичных анаэробов различают гидролитиков и диссипотрофов, которые связаны друг с другом трофическими взаимодействиями. Гидролитики образуют биопленки на поверхности твердых субстратов и продуцируют гидролитические экзоферменты, которые расщепляют сложные органические соединения на олигомеры и мономеры.

Образовавшиеся питательный субстрат в первую очередь используются самими гидролитиками, но также и диссипотрофами. Последние обычно менее кооперированы и не выделяют значительных количеств экзоферментов, поглощая готовые продукты гидролиза биополимеров. Характерным представителем диссипотрофов являются бактерии рода Syntrophomonas.

Примечания

- Газогенерирующие контейнерные системы GasPak: Инструкция МК. — OOO «МК, официальный дистрибьютер Becton Dickinson International», 2010. — С. 7.

- ↑ К. Д. Пяткин. Микробиология с вирусологией и иммунологией. — М:»Медицина», 1971. — С. 56.

- Л. Б. Борисов. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология. — МИА, 2005. — С. 154—156. — ISBN 5-89481-278-X.

- Д. Г. Кнорре. Биологическая химия: Учеб. для хим., биол. и мед. спец. вузов. — 3. — М.: Высшая школа, 2000. — С. 134. — ISBN 5-06-003720-7.

- D. A. Eschenbach, P. R. Davick, B. L. Williams. Prevalence of hydrogen peroxide-producing Lactobacillus species in normal women and women with bacterial vaginosis. — J Clin Microbiol. 1989 February; 27(2): 251–256.

- М. В. Гусев, Л. А. Минеева. Микробиология. — М:МГУ, 1992. — С. 56.

- А. А. Воробьев. Атлас по медицинской микробиологии, вирусологии и иммунологии. — МИА, 2003. — С. 44. — ISBN 5-89481-136-8.

- Л. Б. Борисов. Руководство к лабораторным занятиям по медицинской микробиологии, вирусологии и иммунологии. — Медицина, 1992. — С. 31—44. — ISBN 5-2225-00897-6.

- J. H. Brewer, D. L. Allgeier. Disposable hydrogen generator. — Science 147:1033-1034. — 1966.

- J. H. Brewer, D. L. Allgeier. Safe self-contained carbon dioxide-hydrogen anaerobic system. — Appl. Microbiol.16:848-850. — 1966.

- G. F. Smirnova. Metabolism peculiarities of bacteria restoring chlorates and perchlorates. — Microbiol Z. 2010 Jul-Aug;72(4):22-8.

- Филиппович Ю. Б., Коничев А. С., Севастьянова Г. А. Биохимические основы жизнедеятельности организма человека. — Владос, 2005. — С. 302. — ISBN 5-691-00505-7.

Анаэробный энергетический обмен в тканях человека и животных

Анаэробное и аэробное энергообразование в тканях человека

Некоторые ткани животных и человека отличаются повышенной устойчивостью к гипоксии (особенно мышечная ткань).

В обычных условиях синтез АТФ идет аэробным путём, а при напряжённой мышечной деятельности, когда доставка кислорода к мышцам затруднена, в состоянии гипоксии, а также при воспалительных реакциях в тканях доминируют анаэробные механизмы регенерации АТФ. В скелетных мышцах выявлены 3 вида анаэробных и только один аэробный путь регенерации АТФ.

3 вида анаэробного пути синтеза АТФ

К анаэробным относятся:

- Креатинфосфатазный (фосфогеный или алактатный) механизм — перефосфорилирование между креатинфосфатом и АДФ

- Миокиназный — синтез (иначе ресинтез) АТФ при реакции трансфосфорилирования 2 молекул АДФ (аденилатциклаза)

- Гликолитический — анаэробное расщепление глюкозы крови или запаса гликогена, заканчивающийся образованием молочной кислоты (иначе именуется «лактатным»).

Необходимо отметить, что прямым следствием гликолиза является критическое снижение рН тканей — ацидоз. Это ведёт к снижению эффективного транспорта кислорода гемоглобином, и формирует положительную обратную связь.

Каждый механизм имеет своё время удержания максимальной мощности и оптимум энергообеспечения тканей.

Наибольшая мощность и наименьшее время удержания:

- креатинфосфаткиназный механизм (3600 Дж/(кг·мин), при времени 6—12 сек)

- лактатный (2510 Дж/(кг·мин), при времени 30—60 сек)

- аэробный (600 Дж/(кг·мин), при времени около 600 секунд).

Аэрофильные микроорганизмы

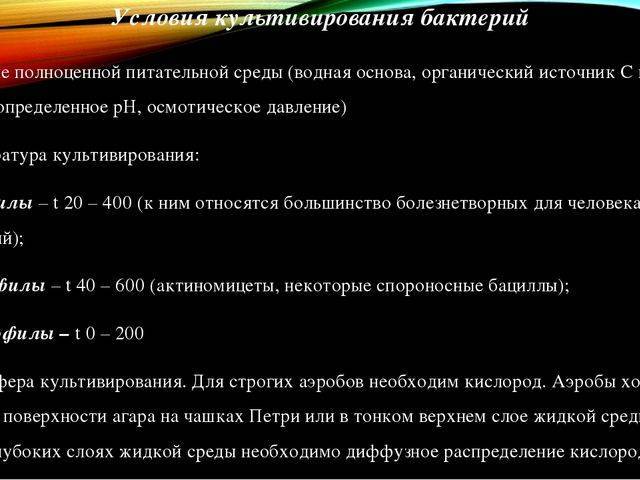

Аэробами называют микроорганизмы, чье дыхание невозможно без свободного кислорода воздуха, а их культивирование проходит на поверхности питательных сред.

По степени зависимости от кислорода все аэробы делят на:

- облигатные (аэрофилы) – способны развиваться только при высокой концентрации кислорода в воздухе;

- факультативно-аэробные микроорганизмы, развивающиеся и при пониженном количестве кислорода.

Свойства и особенности аэробов

Аэробные , воде и воздухе и активно участвуют в круговороте веществ. Дыхание бактерий, которые являются аэробами, осуществляется путем прямого окисления метана (СН 4), водорода (Н 2), азота (N 2), сероводорода (Н 2 S), железа (Fe).

Молекулярные исследования сегодня показывают древнее разделение между бактерий и архей. Обе группы имеют ядерной мембраны и, следовательно, прокариоты, археи, но имеют сходство с некоторыми свойствами эукариот генетической системы. В последние два десятилетия, ученые, анализирующие топологию молекулы белка, обнаружил, что она образует в себе небольшие белковые структуры — домены, каждый из которых имеет определенную функцию.

Что делает Экстремофил подходящих кандидатов для первых организмов на Земле является способом их диета. Они используют экзотические блюда, но так же первичная восстановительная атмосфера молодой Земли содержала все необходимое для них. Диоксид углерода, метан, аммиак, сероводород и так далее Неприятные газы самые современные виды.

К облигатным аэробным микроорганизмам, которые являются патогенными для человека, относятся туберкулезная палочка, возбудители туляремии и холерный вибрион.

Всем им для жизнедеятельности необходимо высокое содержание кислорода. Факультативно-аэробные бактерии, такие как сальмонелла, способны осуществлять дыхание при весьма незначительном количестве кислорода.

Они являются аэробными организмами.

. Некоторые бактерии имеют кристаллы магнетита формирования внутри клетки некоторое подобие компаса. Это помогает им ориентироваться и спускаться ниже, чем область, насыщенной опасно для них кислорода. Они также привлекают к концентрации железа, чье окисление потребляет избыток кислорода.

Термофилы — некоторые любят погорячее

Термофилы являются микроорганизмы, живущие и размножающиеся в очень жарких условиях. Существуют геотермальные источники, гейзеры, о подводных вулканах.

Гипертермофилы — Некоторые любят погорячее

Наиболее распространенные наземные и водные системы имеют рН между 5 и 8, и можно считать нейтральным.

Аэробные микроорганизмы, осуществляющие свое дыхание в кислородной атмосфере, способны существовать в весьма широком диапазоне при парциальном давлении от 0,1 до 20 атм.

Выращивание аэробов

Подразумевает использование подходящей питательной среды. Необходимыми условиями являются также количественный контроль кислородной атмосферы и создание оптимальных температур.

Имейте в виду, что решение, в котором они живут эти организмы попадают кожи человека неизбежно вызывает сильное жжение, и одежды образуется отверстие. «Три Будды» горячие источники в горах Сьерра-Неваде. Марк Твен сказал Алкала озера озеро Моно, который «почти чистый щелок», и что это будет «все, что делает жизнь желательно.» 125 лет спустя, ученые доказали, что это озеро действительно изобилует разнообразной микробной жизни.

ДНК, выживают в экстремальных условиях космоса

Позже было обнаружено в бассейне, где холодные контейнеры с топливом для ядерных реакторов. Анатолий Павлов и его коллеги из Санкт-Петербурга облучают огромной дозой гамма-лучей, убивает 99, 9 процента населения других бактерий, экстремофилов — кишечной палочки. Повторить опыт 44 раз, последний опыт был необходим дозой в 50 раз больше, чем в первой сессии.

Дыхание и рост аэробов проявляется в виде образования мути в жидких средах или, в случае плотных сред, в виде образования колоний. В среднем для выращивания аэробов в условиях термостатирования потребуется о 18 до 24 часов.

Классификация анаэробов

По отношению к кислороду выделяют две группы анаэробных бактерий:

- факультативные — могут получать энергию как с участием кислорода, так и без него, переход с одного типа метаболизма на другой зависит от условий среды;

- облигатные — никогда не используют O2.

Для факультативных анаэробов бескислородный тип метаболизма имеет приспособительное значение, и бактерии прибегают к нему только в крайнем случае, при попадании в анаэробную среду. Это объясняется тем, что кислородное дыхание энергетически гораздо выгодней.

У другой группы анаэробов отсутствует биохимический механизм использования O2 для окисления соединений, и присутствие этого элемента в окружающей среде не только не полезно, но и токсично.

Выделяют несколько типов облигатных анаэробов, различающихся по устойчивости к присутствию молекулярного кислорода:

- строгие погибают даже при незначительной концентрации O2;

- умеренно строгие характеризуются средней или высокой устойчивостью к присутствию кислорода;

- аэротолерантные – особая группа прокариот, способная не только выживать, но и расти в воздушной среде.

Отношение конкретной бактерии к кислороду можно определить по характеру ее роста в толще питательной среды.

К аэротолерантным микроорганизмам относят молочнокислые бактерии. Некоторые виды (например, Clostridium) могут быть устойчивы к высокой концентрации кислорода за счет образования эндоспор.

Как дышат бактерии? Биология (6 класс) школьного курса микробиологии

В школе нам давали лишь простейшие знания о том, как происходит процесс дыхания прокариот. Митохондрий у этих микроорганизмов нет, однако, есть мезосомы — выпячивания цитоплазматической мембраны внутрь клетки. Но эти структуры играют не самую ключевую роль в дыхании бактерий.

Поскольку брожение — это разновидность гликолиза, то оно протекает в цитоплазме прокариот. Там же находятся многочисленные ферменты, необходимые для проведения всей цепочки реакций. У всех бактерий без исключения сначала образуются две молекулы пировиноградной кислоты, как у человека. И только потом они превращаются в другие побочные продукты, которые зависят от типа брожения.

Вопрос-ответ

Для чего нужны анаэробные бактерии?

Анаэробные бактерии Анаэробные микроорганизмы успешно применяются для очистки сточных вод в качестве специальных препаратов с четко выверенной концентрацией определенных разновидностей бактерий.

Почему в течение первых 2 миллиардов лет на Земле могли жить только анаэробные организмы?

Поскольку предполагалось, что в то время на Земле не будет кислорода , метаболизм в живых организмах будет анаэробным, с использованием минералов, присутствующих в океане, для выработки энергии. Однако около 2, 7 миллиарда лет назад появилась своеобразная группа микробов, известная как цианобактерии.

Почему без деятельности бактерий жизнь на Земле?

Жизнь на Земле невозможна без жизнедеятельности бактерий, так как они участвуют в круговороте веществ в природе, являясь редуцентами, осуществляя химические превращения, не доступные ни животным, ни растениям. Одной из сред жизни бактерий являются другие живые организмы, в том числе человек.

В чем нуждаются аэробные бактерии?

Облига́тные аэро́бы, или аэрофи́лы, — аэробные организмы, нуждающиеся в кислороде для дыхания. Помимо клеточного дыхания, эти организмы используют кислород для окисления органических соединений, например, сахаров и жиров, с целью получения энергии.

Советы

СОВЕТ №1

Изучайте роль бактерий в экосистемах. Понимание того, как анаэробные и аэробные бактерии взаимодействуют с другими организмами и окружающей средой, поможет вам лучше осознать важность микробиома для здоровья планеты.

СОВЕТ №2

Поддерживайте здоровье почвы. Анаэробные и аэробные бактерии играют ключевую роль в разложении органических веществ и поддержании плодородия. Используйте компост и органические удобрения для улучшения состояния почвы в своем саду.

СОВЕТ №3

Соблюдайте правила гигиены и безопасности при работе с бактериями. Если вы занимаетесь микробиологическими исследованиями или компостированием, всегда следуйте рекомендациям по безопасности, чтобы избежать возможных инфекций или загрязнений.

СОВЕТ №4

Участвуйте в экологических инициативах. Поддержка проектов по охране окружающей среды, которые направлены на сохранение биоразнообразия и здоровья экосистем, поможет сохранить важные виды бактерий и их функции на планете.